暨南大学广告学专业创办30周年庆暨第九届数字营销传播研究与应用研讨会在广州举办

2024年9月28日,由暨南大学新闻与传播学院主办、广东省本科高校新闻传播学类教学指导委员会指导的“暨南大学广告学专业创办30周年庆暨第九届数字营销传播研究与应用研讨会”在暨南大学石牌校区顺利举行,协办单位为广州华商学院、广州圣达广告集团有限公司、一兜糖APP、F5、上韬上略科技、澳门大湾区青年文化有限公司、四川齐睿科技有限公司,支持单位为广东省广告协会、广州市行业协会和广东省广告教育联盟。350多位与会嘉宾来自全国各地,包括中国传媒大学、北京大学、厦门大学、武汉大学、华南理工大学、上海大学、暨南大学、中国人民大学、四川大学、深圳大学、上海外国语大学、湖南大学、华中科技大学、中央民族大学、宾夕法尼亚州立大学、密歇根州立大学、伊利诺伊大学、韩国启明大学、香港浸会大学在内的43所高校以及社会各界。为共同探讨数智时代下中国广告学自主知识体系的创新与发展,各位专家热烈发言,积极建言献策。

开幕式

开幕式上暨南大学党委书记林如鹏教授和广东省广告协会执行会长庞玉娟分别致辞。

林如鹏书记详尽地回顾并展望了暨南大学新闻与传播学院广告学专业近年来的辉煌历程与未来图景,强调了该专业在时代洪流中勇立潮头的不懈追求。林如鹏书记特别指出,本次会议以“数智时代中国广告学自主知识体系创新”为核心议题,目的在于探讨如何实现具有中国特色的广告学自主知识创新实践,他表示,希望通过此次盛会,能够汇聚行业精英与学术翘楚的智慧火花,促进思想的深度交流与碰撞,共同推动广告学术研究的边界拓展与创新型、卓越广告人才的茁壮成长,为广告行业的繁荣发展注入源源不断的创新活力与不竭动力。

庞玉娟会长对暨南大学广告学专业的30周年庆典表示热烈祝贺,并对此次研讨会的召开寄予美好祝愿。她回顾了广东省广告协会与暨南大学建立的深厚合作关系,这段历程见证了双方携手并进,共同推动了广东省乃至全国广告行业的蓬勃发展与繁荣景象。庞玉娟会长特别强调了暨南大学广告学专业教师们所展现出的卓越贡献与非凡影响力。她指出,在新媒体专业委员会、公益广告专业委员会以及广告教育联盟等协会的重要分支机构中,暨南广告系的教师们始终扮演着引领者与推动者的角色。庞玉娟会长进一步高度评价了暨南大学广告学专业在中国广告教育领域的独特地位与杰出成就。她认为,该专业不仅是中国广告教育发展历程中一个生动的缩影,更是其辉煌成就与卓越品质的杰出代表。

开幕式由暨南大学新闻与传播学院教授杨先顺主持。

暨南大学新闻与传播学院教授、广告学系主任吴来安全面地回顾了暨南大学广告学专业的30年发展之路。自1993年国务院侨办正式批准增设广告学本科专业起,暨南大学广告学系历经多阶段发展,形成了领先的教育体系。为了培养德才兼备的数字与智能营销精英,广告学系紧跟数字经济趋势,推动数字化转型,增设前沿课程与数字营销工作坊,旨在将最前沿的理论知识与实践技能深度融合,为学生搭建起从课堂到职场的无缝对接桥梁。同时,广告学系与业界紧密合作,通过举办各类赛事,为学生搭建了与行业精英交流学习的宝贵平台。

杨先顺教授主持暨南大学广告教育杰出贡献奖颁奖仪式,马秋枫教授、蔡铭泽教授、刘家林教授、叶琦老师、李苗教授、陈喆副教授获奖,林如鹏教授为各位获奖者颁奖。

随后,新闻与传播学院原党委书记、广告系教授马秋枫,作为获奖者代表致辞。她深情追溯了1993年筹备广告学专业的艰难岁月,并向长期以来给予支持与帮助的政府部门、兄弟院系、行业协会及企业组织表达了诚挚的谢意。马秋枫教授指出,暨南大学广告学专业已从最初的四十名本科生起步,现已逐步构建起本硕博完备的教育体系,培育出一批批行业佼佼者。她代表获奖者向全体师生致以最热烈的祝贺,并满怀期待地预祝暨南大学广告学专业在新时代的浪潮中乘风破浪,再创辉煌。

杨先顺教授主持暨南大学广告系杰出校友颁奖仪式,周红梅、范耀威等30位杰出校友获奖,暨南大学新闻与传播学院党委书记支庭荣教授和副院长曾一果教授为各位获奖者颁奖。

随后,中国传媒大学广告学院教授王昕作为杰出校友代表致辞。王昕教授追溯了自己的大学时光,将那段岁月描绘为青春记忆的璀璨篇章,更是指出这段时光对于塑造个人底层精神世界与奠定认知基础具有不可估量的价值。他对广告系的发展寄予厚望,并祝愿暨大广告学专业在未来继续辉煌,迈向新的高度。

杨先顺教授主持第四届粤港澳大学生国际广告节启动仪式,暨南大学党委书记林如鹏、暨南大学新闻与传播学院党委书记支庭荣、广东省广告协会执行会长庞玉娟、广东省广告集团股份有限公司董事长杨远征、广东省广告协会副会长杨垲思、广州王老吉大健康产业有限公司代表黄霄翔、广东骏丰频谱公司首席市场官陈特军、草图里(广州)科技有限公司董事长秘书江淑敏、运营总监杨晨磊、绝味鸭脖广东市场负责人尤伟灿、深圳皓邻科技有限公司副总裁曾俊超等单位领导和品牌代表,共同为第四届粤港澳大学生国际广告节剪彩。该广告节旨在促进粤港澳三地高校间广告学教育及实践的交流与合作,为年轻学子提供展示才华和创意的平台。

随后,全体参会人员进行了大会合影,留下了珍贵的记忆。

主旨论坛

主旨论坛(一)

主旨论坛(一)由暨南大学新闻与传播学院副院长、教授曾一果主持,中国人民大学新闻学院原院长、教授倪宁担任评议人。

主旨论坛(二)

主旨论坛(二)由暨南大学新闻与传播学院广告学系教授星亮主持,上海师范大学教授金定海担任评议人。

主旨论坛(三)

主旨论坛(三)由暨南大学新闻与传播学院广告学系教授林升梁主持,厦门大学新闻传播学院副院长、教授陈素白担任评议人。

中国传媒大学资深教授、中国广告博物馆馆长黄昇民用“一个产业、两股潮流、三个环境、四个装置、五个课程”来总结他对大航海时代广告学专业的思考。其中两股潮流一是包括“数据化、融合化、平台化、智能化”的演进潮流,二是包括“网络、数据、算法、传播”的复合作用。黄昇民教授指出,围绕这几点,广告学专业才能跟进新的营销环境,在大航海的时代找到自己的落脚地。

北京大学新闻与传播学院院长、教授陈刚指出,广告专业发展正面临前所未有的困境。他分析了目前广告专业所面临的危机,并强调应对这些挑战需要回到根本,即回归初心和学科建设。他提倡广告学者要热爱广告行业、热爱教育工作,并对学术保持敬畏之心,同时保持谦逊态度。此外,他还提出在坚持学术批判的基础上,推动产学研深度交流与协同合作,以研究带动教学,从而促进广告专业的持续发展。

厦门大学新闻传播学院特聘教授陈培爱总结了中国广告学科40年来自主知识体系的建构历史及未来构想。陈培爱教授首先解答了为何要建立广告学自主知识体系,接着介绍了广告学自主知识体系的结构、由来与目标;然后介绍了中国40年来广告学科自主知识体系的建构历史;最后指出广告学科自主知识体系建构的方向,提出了五个“牢牢把握”。

武汉大学新闻与传播学院教授、武汉工商学院文法学院院长张金海强调了中国广告学自主知识体系建构的必要性与方向。他首先指出,面对全球广告学领域的发展,我们不得不正视西方广告学知识体系所存在的局限性,这要求我们必须从理论、方法到应用层面进行全面而深入的审视。张教授强调,中国要在世界广告舞台上发出自己的声音,就必须在修正西方理论缺陷的基础上,不断丰富和完善广告学的基础理论体系。同时,他还呼吁我们要勇于探索,在数智技术的浪潮中不断创新研究方法,以更加科学、高效的手段推动广告学研究的深入发展。尤为值得一提的是,张教授特别指出了中国在互联网广告数智技术应用方面的领先地位。这一成就不仅为中国广告业的发展注入了强劲动力,更为我们建构具有中国特色的广告学应用知识体系提供了宝贵的智慧源泉和实践经验。

宾夕法尼亚州立大学传播学院广告与公关系主任Donald P.Bellisario讲席教授沈福元在会议中分享了他关于沉浸式广告与品牌互动的研究成果。通过实验研究,他提出了四个关键发现:沉浸式空间内的广告展示及互动成效显著;佩戴耳机增强了用户的在场感;在场感及享乐体验正面影响品牌态度和购买意向;然而,长时间虚拟环境沉浸或增加健康风险,需引起重视。

美密西根州立大学广告系教授李海容回顾了从互动广告到程序化广告,再到智能广告的兴起的数字广告三十年发展历程。他指出,2022年ChatGPT的发布标志着AI嵌入广告领域的新时代到来,广告行业正经历技术平台、工作流程、组织结构、业务范围及人员技能等方面的深刻转型。他强调,AI技术的发展对广告公司提出了新的挑战,需不断提升员工技能以应对行业变革。

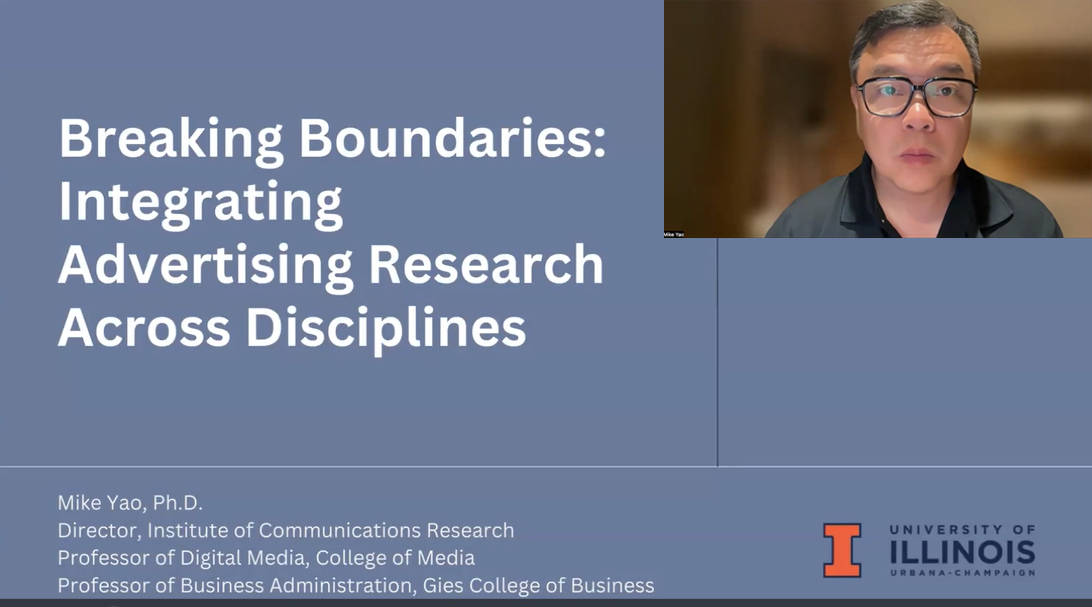

伊利诺伊大学新媒体及商业管理双聘教授,传播研究所所长姚正宇深刻洞察到,人工智能(AI)正以前所未有的多维度力量,深刻改变并重塑着广告研究的版图。在这一变革浪潮中,姚教授强调,我们需要打破边界,跨学科整合广告研究,重新定义广告研究对社会与行为科学的影响。围绕这个议题,他提出三大核心策略:一是保持学术自信;二是提升影响力;三是保持相关性。

深圳大学传播学院原院长、教授吴予敏在演讲中指出,人工智能正深刻改变广告业,但广告中的“不变性”仍具重要意义。他认为,尽管技术加速发展,广告仍需围绕“选择、信任、情感”三大支点存在。智能时代广告应转变为个体消费顾问,精准满足个性化需求。吴教授强调,广告行业的未来在于平衡变化与不变,利用大数据和人工智能技术,为消费者提供贴心服务,而非单纯的信息轰炸。

武汉大学新闻与传播学院教授、《新闻与传播评论》主编姚曦深入探讨了数字广告知识体系的构建。他指出,在数字技术飞速发展的背景下,广告实践正经历全面变革,亟需从理论层面作出回应。基于技术现象学视角,他追溯了广告知识体系的历史型构过程,并分析了数字技术介入下广告实践要素的变革。姚曦教授认为数字广告知识体系构建的路径选择,包括本体论、方法论、内容论和关系论。

华南理工大学新闻与传播学院教授、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任段淳林详述了认知计算广告的概念演进、知识体系及发展趋势。段教授认为认知计算广告融合了数据与知识,构建了双轮驱动智能框架,因而实现广告内容的智能化生成。智能体在广告创作中扮演重要角色,推动广告业向智能化、人性化发展。段教授指出,AI正由感知智能向认知智能转变,认知计算广告将重构广告与用户的关系,为企业带来商业价值与市场机遇。未来,认知计算广告将持续引领广告行业的智能化转型。

中国传媒大学广告学院院长赵新利教授从学科交叉视角对广告高等教育的智能化转型进行了汇报。赵教授首先梳理了AI对广告教育的影响,提出要拥抱AI、学习AI,主动将AI融入本专业的教学体系当中。其次,赵教授详细介绍了中国传媒大学的相关实践体系的搭建,包括平台、课程、实验班等多方面的新尝试,持续推进AIGC与广告教育融合。最后,赵教授建议各高校积极展开交叉融合,开门办学,守正创新,系统重构。

韩国启明大学广告学院教授李是勋(Sihoon Lee)以四家韩国代表性广告公司为例,详尽阐述了生成式人工智能(GAI)在广告业界的革命性应用。他生动地展示了GAI如何无缝融入并显著提升了广告公司的调研效率、企划创意、内容制作、执行流程以及效果分析等多个关键环节。他提出GAI(生成式人工智能)已经与韩国广告行业深度融合,并认为广告人与生成式人工智能应是互利共存的关系。

厦门大学新闻传播学院院长林升栋教授以习近平总书记提出的“三个转变”为切入点,深入阐释对于中国品牌的发展路径。林教授认为随着中国品牌本土化的成熟,我们需要思考品牌走向世界需要何种的理论,以及怎样提取中国品牌的独特思想。对此林教授提出了以下三点实现路径:首先,他强调文字作为文化之根、思想之魂,是构建中国品牌独特思想的基础。其次,林教授指出中西方哲学基础的差异,深刻影响着品牌与消费者之间的连接方式。最后,林教授对盲目照搬西方品牌理论的做法提出了深刻反思。

上海大学新闻传播学院教授杨海军基于新闻传播学的痛点和问题对广告学科建设进行思考和提出建议。杨教授建议广告专业要善用新闻传播学科平台并开展专业融合和专业联动发展,提出广告学科建设和专业发展的基本要求:遵循信息内容生产的一般规律和特点,培养面向市场和面向产业的人才,坚持科学、合理、有效的广告信息内容生产。

上海外国语大学教授姜智彬提出要建构中国计算广告自主知识中的话语体系。他洞察到随着计算广告领域的飞速发展,其知识体系正经历着从本体论、认识论、方法论范畴的精细转变。姜教授指出,构建中国计算广告的话语体系在于从中提炼出中国计算广告话语体系的标识性概念,这些概念需精准反映中国计算广告的独特性、前瞻性和实践价值,成为连接理论与实践、本土与国际的桥梁。同时,他强调,这一话语体系的基本结构应能够精细融合多样化的生态环境,既包容并蓄国内外先进理念与技术,又凸显中国计算广告在数据驱动、技术创新、用户洞察等方面的独特优势。

秒针营销科学院谭北平院长首先从经济学生产力与生产关系的视角,展开对人工智能所驱动的营销变革的阐述,介绍了生成式营销与智能营销的差异。其次,谭院长为我们详细介绍了生成式营销中AI能力应用的4大板块、8个场景。再次,谭院长谈及了生成式营销在企业中的实施与探索,并展示了许多优秀的实践案例。最后,谭院长提出了对于生成式营销的定义,为营销领域的发展提供了新的思路和方向。

暨南大学新闻与传播学院吴来安教授对广告行业生态变革提出独到见解,她谈及广告国际传播主体的三大变迁:从早期单向、线性的主体传播到流动性的、不确定性、定制性的主体传播,再发展到当代用户主体弱化、人机共创共存的主体传播模式。这种全新的主体传播模式又衍生出以下三个新问题:一是隐私权让渡问题;二是数字劳工问题;三是主体性缺失问题。

主编论坛

2024年9月28日下午,主编论坛于暨南大学第二文科楼516郁文报告厅举行,由暨南大学新闻与传播学院广告学系教授杨先顺主持。

《新闻与传播研究》副主编朱鸿军指出广告学自主知识体系建设过程中的三个困境:一是建设学科合法性过程中存在一定的侥幸心理;二是广告学自主知识体系建设的积累薄弱;三是广告学自主知识体系建设过程中存在路径依赖及创新不足。他呼吁新闻传播学界需要形成“颠覆性创新”的共识。

《现代传播》副主编潘可武首先向我们介绍了广告领域论文概况,并给出了关于论文选题方向的建议:一是概念范畴和学科建设;二是广告史论;三是新媒体领域转移;四是反类型。最后他指出传媒学术论文需要进行观点创新、材料创新和方法创新。

《新闻大学》常务副主编朱春阳从传统新闻学和数字新闻学的分水岭引入,指出新闻学正面临着严重的知识危机及数字新闻学的建设不足,强调建设自主知识体系的重要性。

《国际新闻界》副主编王斌从三个方面进行分享:一是为什么要关注新闻传播学的知识体系;二是范式转换带来新闻传播学的“前提革命”;三是未来新闻传播学知识生产的全局性议题。

《新闻与传播评论》副主编刘金波表示,当前广告学研究热点主要集中在智能广告、受众分析及媒介化、数智化的广告发展趋势三个方面上。同时总结了广告学的6个研究趋向:一是问题趋向——传媒经济;二是现实趋向——智能广告;三是方法趋向——实证研究;四是技术趋向——智能算法;五是数据趋向——人工智能;六是交叉趋向——经济学、信息科学。

《山西大学学报》编委李雪枫全面回顾了中国广告学知识生产的现状,她指出目前广告学研究存在学术积累薄弱、原创性知识少等问题,并展望了未来发展愿景。她强调学界需加快广告学知识体系建设,与广告业同步发展,打造学术共同体,促进知识生产与管理部门、业界、学界的对话,以推动广告学的繁荣发展。

《暨南学报》责编王辰月向我们分享了关于数智时代学术论文如何助力中国广告学自主知识体系构建的几点思考。

产学研论坛(一)

2024年9月28日下午,产学研论坛(一)于暨南大学第二文科楼518室举行,产学研论坛(一)由暨南大学新闻与传播学院广告学系支部书记、博士生导师陈广耀副教授主持。

天津商务职业学院广告学院院长赵世勇教授分享了人工智能在广告教育和产业发展中的融合应用。他强调利用人工智能技术,推动教育教学改革和产业升级,进而形成“双融合、双基地、双导师、双平台、双保障”的全新发展局面。

四川大学文学与新闻学院博士生导师杨效宏教授探讨了广告传播领域的陌生化现象及其与技术发展的紧密联系。通过对现代性和广告行业的分析,杨教授阐述了传播逻辑是如何随技术进步而演变的。

中山大学新闻传播学院副院长、博士生导师邓理峰教授概述了公共传播的关键要素、当前挑战以及未来的研究方向。在数字化时代背景下,他强调数字公共传播在构建社会关系和社会意识中起到了关键作用。

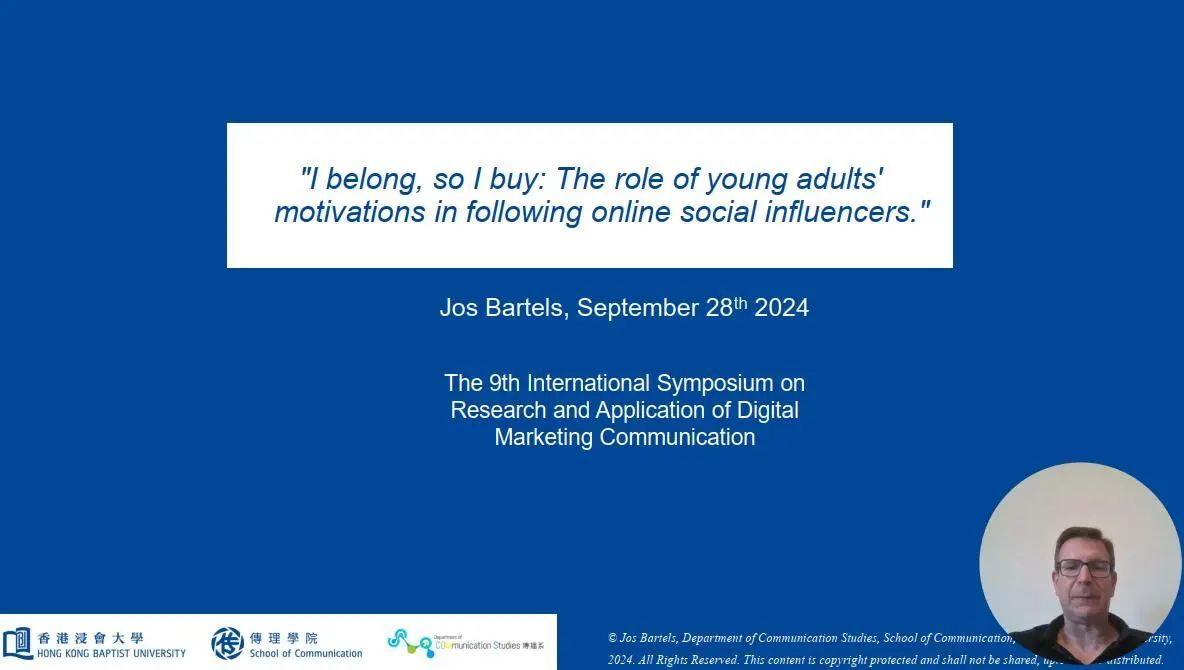

香港浸会大学传理学院Jos Bartels副教授探究了年轻人追随网络社交影响者的动机。该研究探究了在社交媒体时代,社会身份认同是如何深刻影响消费者的购买决策。

上海市轻工业协会首席品牌专家唐仁承先生分享了他与上海工业博物馆筹备的故事,提出博物馆不仅是工业的展示,也是品牌发展和文化传承的平台。他同时指出品牌和文化紧密联系,认为品牌文化需要追求卓越。

在讲座后,唐先生接受了暨南大学新闻与传播学院的采访,分享了自己在广告行业的从业经历与关心话题,以及提出“消费链”理论的过程,并强调“广告学就是人学”,要全心全意为人民服务。

华南理工大学新闻与传播学院佘世红教授系统地论述了在人工智能背景下,我国计算广告学自主知识体系构建的思考和探索,为该领域的未来发展提供了理论指导和实践参考。

华南师大教育信息技术学院新闻传播系主任夏宝君教授探讨了中国特色广告学自主知识体系的基本内涵,指出了新质生产力与广告学科融合发展的机遇与挑战,并提出了具体的策略和建议。

华南理工大学新闻与传播学院副院长张庆园副教授与硕士研究生王嘉欣深刻剖析了计算广告浪潮下梯媒广告如何发挥线下场景优势,并提出场景建构的理论基础和实践策略,为未来的市场营销提供了有价值的参考和启示。

华南农业大学艺术学院传媒系副主任赵娜副教授基于广州农讲所的发展现状,探讨了社会化媒体如何重构文化传播的空间想象。

南京林业大学人文学院广告与传播学系副系主任董浩探讨了广告学自主理论的建构背景与发展困境,着重分析了网络原生广告作为推动广告学自主理论发展的重要实践切口。

云南民族大学文学与传媒学院硕士研究生刘俊池探讨了在列斐伏尔空间生产理论框架下,数字空间如何重塑和构建消费空间,尤其是在传统零售行业中。

产学研论坛(二)

2024年9月28日下午,产学研论坛(二)在暨南大学第二文科楼307教室如期开展,产学研论坛(二)由暨南大学新闻与传播学院广告学系教授吴来安主持。

深圳大学传播学院副院长黄玉波通过一系列“漂绿”的绿色广告案例引出了一直以来存在的虚假绿色广告和“搭车”等方面的问题,并探究了绿色广告诉求类型对消费者态度的影响机制,进而为企业制定绿色营销方案和增强品牌信任等方面提出了针对性的建议。

《广告导报》创始人凌平主编以游戏《黑神话·悟空》在海内外的传播为例,讲述了挖掘与应用中华文化在输出文化内涵中的重要作用。他认为品牌国际化要有坚定的文化内核,并坚持以文化内核打破壁垒的观点,提倡要培养具有“文化感知”和“文化穿透力量”的国际传播人。

四川外国语大学新闻传播学院副教授黄蜜介绍了当前人工智能AIGC在内容产出方面存在的一些问题。她认为“技术只是辅助,内容才是核心”,并指出在未来的内容创作中,将更强调人在创意过程中的核心地位。

暨南大学新闻与传播学院副教授莫智勇提出,在当前数字智能传播社会与全球化经济媒介文化的时代背景下,培养数字创意传播产业人才刻不容缓;此外,当下创意媒介传播产业方兴未艾,如何对智能传播专业人才的培养进行理念更新是教学中应当重视的问题。

重庆交通大学旅游与传媒学院广告学系主任潘力副教授通过讲述学科竞赛与广告学专业人才培养的逻辑关联,讨论了如何在赛教融合视阈下构建好的广告学人才培养模式。他强调要建立学习目标达成的多元效果评估体系,也提到了构建这种培养模式所面临的挑战,并通过与企业联合的实际教学案例提出了相应建议。

武汉理工大学法学与人文社会学院讲师李娜基于其深入细致的调研成果,创新性地剖析了AIGC(人工智能生成内容)技术驱动下沉浸式教学所取得的显著成效。她将教学课堂延伸至乡村与田野之间,不仅拓宽了教育的边界,更深刻地探索了知识与实践深度融合的新路径。在乡村振兴这一国家战略背景下,她发现大部分乡村还面临着建设力量充足但长效运营缺失的困境,因此她呼吁构建一套长效运营机制,吸引更多品牌传播人才扎根乡村。

广州华商学院讲师刘树林对2022-2024年间的405份毕业文档进行了文本分析,指出当前网络与新媒体学科毕业设计中存在的问题,并提出了相应的优化创新策略。

暨南大学新闻与传播学院广告学系教授吴来安对本次分享与研究成果进行了细致的点评。她指出,分享者们对广告学人才培养的未来发展提出了切合实际的观点,同时展现了前瞻性和敏锐度,她期待未来广告学人才培养的理念和模式能够持续创新与变革。

产学研论坛(三)

2024年10月28日下午,产学研论坛三在暨南大学第二文科楼317教室如期开展,产学研论坛(三)由暨南大学新闻与传播学院广告学系副教授万木春主持。

厦门大学新闻与传播学院副院长、教授、博士生导师陈素白分享了一项量化研究。该研究在服务失败情境下探讨了服务机器人幽默对用户容忍度的影响,并在设计方面为科技行业提供了参考意见。

兰州大学新闻与传播学院广告系主任于永俊教授通过多维实验,探讨了AI 标识对应用AIGC的广告效果影响,并提出了进一步的思考。

科大讯飞广东大区副总经理恽风静,从人工智能技术三阶段介绍了AI技术发展所赋能的数字化营销。

快手全国营销策略负责人孙汇沣,介绍AI在图像、文字、视频方面生成大模型,展现出新技术的影响力和AI如何重塑出品牌新营销。

辽宁大学新闻与传播学院广告系主任、副教授魏宝涛,从分析品牌短视频创意传播过程中的热点和盲区,总结创意传播的沟通与说服效果如何影响品牌表现。

闽江学院新闻传播学院广告教研室主任、副教授顾晨昱,从AIGC广告传播效果的微观视角入手,通过三项实验探讨了 AI 创作者身份披露对消费者广告态度的影响机制。

湖北大学新闻传播学院讲师晋艺菡,基于省级面板数据分析,提出三个影响广告投入与消费升级的互动关系因素。

厦门大学新闻传播学院博士研究生刘佳桐,基于情绪认知理论和情景验证,探讨了聊天机器人的人格化特征与用户自我表露行为之间的关系。

深圳大学传播学院博士研究生温进浪探讨了平台智能技术如何为广告主提供数据分析、精准投放和效果优化等方面的服务。

湖南大学新闻与传播学院硕士研究生易珺,探究了虚拟主播是如何推动品牌营销新范式和品牌互动的营销因素,并从四个方面提出对策和建议。

暨南大学新闻与传播学院广告学系副教授万木春对上述研究进行了点评,认为各位分享者的研究议题具有前沿性,推动广告学科迈出新步伐,开创了新局面。

产学研论坛(四)

2024年9月28日下午,产学研论坛(四)于暨南大学第二文科楼319室举行,产学研论坛(四)由暨南大学新闻与传播学院广告学系郑晓君副教授主持。

华中科技大学新闻与信息传播学院副院长李华君教授,介绍了互联网和人工智能技术渗入新闻传播领域对传统新闻实务工作带来的机遇和挑战,并提出了高校实务课程教学的创新改革方案。

澳门广告商会副主席毕志健对“澳门广告30年”进行了历史回溯,展示了澳门历史上的品牌传播活动以及不同历史时代下广告形态的演变。

中央广播电视总台英语环球节目中心(CGTN)文化节目部主编黄廓从媒体实践讲述人工智能如何赋能国际好感传播,如CGTN在世界读书日和国际茶日推出的AI赋能多语种直播。

省广集团GIMC研究院副院长肖戈峰从企业经营实践中总结经验,分享了数字时代酒类用户消费体验的测评方法,讲述了她对于如何准确检测用户的感受,提升消费者的好感度和满意度的看法。

上海外国语大学新闻传播学院崔莉萍教授基于“基于国际社交媒体平台的虚拟数字人国际传播力研究”课题,从文献归纳、样本选择、指标建构、数据分析等方面进行了详细的讲解。

湖南师范大学新闻与传播学院博士生马源阐释了消费者在智能广告创意评价中存在的机器认知偏见。

广东培正学院人文学院叶梓副教授立足于白酒文化在国际传播中的现状和困境,探讨了数智时代如何做好白酒文化的国际传播,她指出白酒文化传播要抓住文化事业和产业飞速发展的时期,寻找中西方交流的契机。

广东软件学院电子商务系余杨副教授分享了“数字营销在直播中的应用”相关的经验,阐述在“1ToN”模式下,如何培养直播电商人才,实现一个岗位对应多家企业的新形态。

民办高校论坛

2024年9月28日下午,民办高校论坛于暨南大学第二文科楼528教室举行,民办高校论坛由广州华商学院系主任何鹄志教授主持,旨在深入探讨高校广告学专业教学改革的建议和方案。

上海外国语大学贤达经济人文学院郑欢教授探讨了数智时代背景下,民办高校广告学专业面临的挑战与突破路径,她介绍了学院广告学专业的“身份的转换,问题与危机”,并着重培养学生的创意能力,以期在品牌体验、流量变现、消费潮流打造等方面提升学生的核心竞争力。

广东外语外贸大学南国商学院新媒体与国际传播学院院长李淑芳教授探讨了新媒体时代民办高校新闻传播人才培养的挑战与机遇。她介绍了学院的课程体系,分析了当前面临的困境,指出学院以新文科建设为引领,致力于培养具有国际视野和全媒体技能的复合型人才。

武汉工商学院文法学院副院长林翔教授提出以人为出发点,以数据为关键点,以务实为落脚点的培养定位。他着重介绍了广告市场的需求,以及如何通过创新的课程体系、跨院系资源共享、三学期制的实践教学、跨领域的产教融合等策略来提升学生的就业实力,他还提出要优化师资结构,构建全面的人才培养模式。

上海建桥学院新闻传播学院广告系主任鄢霞分析了民办高校广告学专业面临的挑战,并提出了创新的人才培养计划和课程体系,旨在培养具有国际化视野的特色数字广告人才,同时介绍了上海建桥学院新闻传播学院广告系的课程体系,以及在应对困境时所做出的突破与实践。

广东培正学院广告系主任张鸿梅教授探讨了本学院广告系的发展历史、特色定位,并针对民办广告学教育面临的挑战进行了深入思考,提出了一套创新的人才培养计划和课程体系,旨在培养适应数智时代需求的广告专业人才。

文华学院人文学部品牌传播系副系主任李春梅副教授探讨了数智时代背景下文华学院人文学部品牌传播所面临的挑战,她提出了要基于OBE教学理念、实践教学和以赛促教的三步走战略来培养专业人才。

珠海科技学院文学院王艺锦副教授介绍了其与李大琳副教授共同提出的一种创新的品牌身份管理方法,探讨了如何利用知识图谱和永无止境的学习方法来提升中国品牌身份管理的准确性、有效性和可持续性。

广州华商学院传播与传媒学院广告系副主任谢俊陶讲师探讨了在数字化和智能化背景下,民办高校广告专业人才培养的转型问题。他创新性地提出了一个“智能+”的教学实践体系,旨在通过整合智能技术与教学过程,培养适应数字时代需求的广告人才。

广州应用科技学院文学与传媒学院李青老师探讨了在成果导向教育(OBE)理念指导下,如何改革和优化民办本科广告专业的实践教学,以培养适应市场需求的广告专业人才。

专业建设论坛

2024年9月28日下午,专业建设论坛于暨南大学第二文科楼316室举行,专业建设论坛由暨南大学新闻与传播学院朱磊副教授主持。

湖南大学新闻与传播学院广告系主任莫梅锋教授介绍了感官模拟技术的发展现状,并从品牌标识、广告创意、广告活动三个方面介绍感官模拟在广告领域的应用。

闽江学院新闻传播学院陈思达副院长立足于院校实际情况介绍了闽江学院作为地方应用型高校,其定位是精准对接福州经济社会发展的应用型专业。他还介绍了专业的建设成果、问题与改革思路。

暨南大学新闻与传播广告学专业潘雨欣同学代表暨南大学新闻与传播学院的数字创意与智能营销传播工作坊教学团队介绍了暨南大学工作坊办学实践的情况,探讨生成式 AI 广告专业教育的国际对话与本土实践。

江西师范大学新闻传播学院广告系主任蔡立媛教授从广告专业的现状、存在问题、作用、人才培养等方面分享其关于政产学研协同育人的思考。

中南民族大学文学与新闻传播学院广告学主任黄迎新教授提出民族院校广告学专业人才培养去向、人才培养类型和人才培养方式等三个方面的难题,并探讨其应对策略。

广西艺术学院广告学系主任申雪凤教授以非遗项目作为切入点,分析以潮玩文化作为活化因子打造“非遗潮玩”的实践路径,进一步推动数字传播时代非遗文化的传承与发展。

南昌大学广告学系主任汤晓芳副教授从广告学专业建设与“双驱”实践教学体系两个方面分享她的经验。

安徽师范大学新闻与传播学院广告系主任罗铭副教授从专业建设的问题、路径、专业、特色优势、建设思路和举措等六个方面分享了地方高校广告学专业的建设经验。

浙江工业大学广告学系主任姚利权副教授从浙江工业大学广告学专业发展历程、建设探索以及建设思考三个方面着手,分享了省属高校广告学国家一流专业建设的经验。

南京邮电大学广告系主任华维慧副教授从专业定位、办学特色、发展思路、课程体系、团队建设、培养成果、建设思路等方面探讨广告学专业人才培养体系。

铜陵学院广告学系主任章瑞副教授从立足地方、厚植文化、注重应用三个方面分享数智时代地方院校专业建设思路。

校友论坛

校友论坛由暨南大学新闻与传播学院网络与新媒体系主任、副教授谷虹主持,广州华商学院珠宝学院副院长李苗担任评议人。

国家广告研究院副院长、中国传媒大学广告学院教授王昕分享了基于“五感”框架的广告学专业演进方向及蜕变路径。他指出在数智传播时代,广告业经历了智能化、数字化和数据化的三次重大变革,因而精准传播和科学管理成为可能。他强调广告专业需在存在感、价值感、颠覆感、边界感和归属感五个方面的全面演进,以应对新技术的挑战和机遇。

F5创始人、戛纳国际创意节金、银、铜狮奖获得者范耀威讲述自己从学生时代至今的成长历程以及创办F5背后的故事,他鼓励更多年轻人勇敢追梦,并强调了坚持原创精神的重要性。他强调,文化传承与科技创新相结合是推动社会前进的重要动力之一,他鼓励年轻一代勇于探索未知领域,积极传播中华文化。

天津师范大学新闻与传播学院副院长、副教授胡振宇回顾了自己十八载的广告教育历程。她自2006年起在天津师范大学新闻传播学院执教,不仅见证了学院广告学专业的成长与发展,还亲自带领学生参与多项实践活动与专业竞赛,屡获佳绩。她积极推动产学研融合,与企业深度合作,培养学生实战能力,为广告教育注入了新的活力。

在致辞结束后,胡振宇教授赠送一幅龙门对,以表达她对暨南大学新闻与传播学院广告学专业创办三十周年的热烈祝贺。

中央民族大学新媒体研究中心副主任、专业硕士项目主管杨超分享了学院在构建协同育人常态化体系、培养数字营销传播人才方面的探索成果。他强调,在智能化背景下,学院致力于培养具备民族特色、创新拔尖、应用高端型的数字营销传播人才。

上韬上略科技合伙人黄燕东回顾了自己多年的职业生涯,从广告创意到互联网营销,展示了广告人的多元化发展路径。他鼓励毕业生要勇于尝试,拓宽视野,不仅可以在广告圈深耕,还可跨界创业或成为品牌创始人。他的经历为广告学专业的毕业生提供了宝贵的启示和动力。

莱可传媒 CEO陈蓉妍指出,全球化趋势加速,跨境电商市场规模攀升,为中国品牌提供了绝佳机遇。特别是TikTok等平台的崛起,为中国商家带来了流量和人口红利。她建议品牌应强化全球品牌形象,注重选品策略,以高毛利、高复购率产品快速占领海外市场。同时,她提醒企业需关注外交环境、法律法规及本地化运营等挑战。

一兜糖创始人兼CEO徐红虎分享了他的创业心路历程。他在大学期间通过广告文案课找到自信,并受老师启发开始创业之路。在多位老师的鼓励下,他与团队尝试开发新媒介,并最终通过不懈努力获得了初步成功。徐红虎鼓励更多年轻人勇敢追梦。

佛山市浙江省商会常务秘书长彭婉明分享了她丰富的职业经历与见解,特别提及在佛山主导的旧城改造项目,她通过精准的市场调研与创新的营销策略,实现了项目的快速去化与资金回流。她强调,在当前市场环境下,广告与营销需围绕用户体验,以数据为支撑,不断创新与学习。她鼓励年轻从业者保持敏锐的市场洞察力,积极应对市场变化,同时注重传统文化的传承与创新。

四川齐睿科技有限公司CEO陈璟深阐述了从O2O到智能决策的转型之路。他强调了智能决策在企业数字化转型中的核心作用,指出智能决策是数字化时代的最后一公里,能够显著提升企业运营效率和竞争力。同时,他也通过多个成功案例,展示了智能决策在电商、推拿服务连锁及医药连锁等领域的应用成效。

校友论坛结束后,主持人、评议人与各位嘉宾合影。

闭幕式

论坛闭幕式由暨南大学新闻与传播学院副院长、教授罗昕主持,厦门大学新闻传播学院特聘教授陈培爱、暨南大学新闻与传播学院教授杨先顺和武汉大学新闻与传播学院教授、武汉工商学院教授张金海作总结致辞。

陈培爱教授回顾了中国广告学40年以来自主知识体系的建构,并对广告学专业的未来发展作了美好的展望。

杨先顺对与会嘉宾的到来表示衷心感谢,并对本次研讨会进行总结致辞。杨教授认为主旨论坛高屋建瓴、反思深入,围绕着数字时代中国广告学自主知识体系的创新做了深入探讨;主编论坛围绕着中国广告制度体系的建构展开深入探讨;各分论坛精彩纷呈、内容丰富,展现了广告学界和业界的互动对话。

张金海教授对暨南大学广告学科30年以来的建设成果表示肯定,并发表了自己对本次研讨会的感受。他认为,本次会议是一个团结的、面向未来的大会,并呼吁高校要着力培养广告学界最智慧的人才。