从“她消费”到“她共创”:品牌 “妇女节” 营销中女性话语建构研究

"校园品牌文化节-品牌文化创新与价值共创"学术论坛精选论文——中国广告博物馆提供

【摘 要】本研究以12个品牌“妇女节”营销文案及消费者 UGC 互动文本为对象,运用语义网络分析与LDA主题模型,探究品牌营销中女性话语的构建机制与用户共创路径。研究发现,品牌营销文本通过高频关键词构建以女性主体性为核心的价值叙事体系,如“自己”“独立”等高频共现,形成结构化语义传播体系。消费者UGC文本经LDA主题模型分析,呈现“女性主体性精神建构”和“女性社会角色与权利诉求”两大主题,反映出女性对自我价值和社会地位的追求。品牌与消费者之间形成双向话语建构,实现从符号消费到价值共创的范式转型,构建起商业逻辑与社会价值良性互构的共创生态。这一研究有助于理解品牌营销中女性话语的演变,为构建可持续的女性话语共创体系提供实践启示,也为性别平等理念在商业领域的传播提供参考。

【作者简介】朴琳清,中央民族大学新闻与传播学院新闻传播学硕士研究生;联系地址:北京市海淀区中关村南大街27号中央民族大学(100081);联系电话:15940114550;电子邮箱:linqingpiao@163.com

【关键词】 妇女节营销;女性话语建构;语义网络分析;LDA主题模型;共创文化

一、引言

互联网技术的迅猛发展和移动新媒体的广泛普及,对品牌营销提出新的要求:在新媒体用户与品牌营销双向关联的互联网场景内生逻辑下,实现彼此间更高度关联的精准匹配 。在这一过程中,性别议题成为品牌连接新媒体用户、实现价值营销的关键纽带,尤以“妇女节”这一充满情感张力的纪念日为集中展现窗口。从“女王节”“女神节”到“她力量节”,品牌通过对节日语义的重塑与情感符号的注入,将“女性”身份转化为可被消费、感知、参与甚至再生产的文化标签。“她经济”的蓬勃发展不仅体现出女性消费力的崛起,也揭示出女性形象在媒介话语中由“被观看者”向“共创者”转变的结构动能。

消费者并非被动接受的个体,女性赋权广告的意义受到广告制作者和解读者的双重影响 。一方面,品牌借助节日契机释放“赋权”“独立”“自信”等后女性主义语汇,形成情感营销的公共话语资源。这类叙事往往被嵌入商业逻辑与平台算法结构中,使得女性主体的表达自由被“商品化的自我表达”所取代。另一方面,尤其在社交媒体语境下,用户通过评论、二创等多样化的交互行为,正在悄然重塑品牌的传播轨迹与性别叙事结构。在这种张力中,女性既是被塑造的消费意象,也是话语协商的参与主体,“她共创”的新型参与路径正在逐步形成。

既有研究对广告中女性形象的再现、节日营销的文化操作、以及“她经济”逻辑下的性别消费机制均已展开诸多讨论。但在“品牌—平台—用户”三元互动结构逐渐稳定的数字媒介环境中,节日营销中的性别话语如何实现从“品牌编码”向“用户协商”转化?女性用户如何在节日广告中从“被命名者”转向“意义共创者”?品牌营销实践中“她共创”的话语逻辑与实践机制如何运作?这些问题仍有待进一步的实证研究。

黎明,王思婷.以“点”连接:品牌的行动者网络搭建与价值扩容——基于场景内生逻辑[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023,45(05):149-158.

王田,谭添慧.创造新女性:社交媒体女性赋权广告的后女性主义话语与受众的意义生产[J].国际新闻界,2023,45(09):48-70.

因此,本文拟以品牌“妇女节”营销文案及消费者UGC互动文本为研究对象,聚焦其性别话语的构建机制与用户共创路径,探讨在消费者如何在品牌营销中实现从消费客体到话语主体的身份转向。通过语义网络分析与LDA主题模型分析,本文旨在揭示节日营销中的性别叙事如何被重构、协商与共创,并进一步思考“她共创”模式下的品牌内容生产与价值共创的优化途径。

二、文献综述

(一)广告中的女性话语建构:从再现到协商的多重路径

广告作为性别意识形态的重要传播场,长期以来承载着女性话语的编码与再生产职能。早期关于广告中女性呈现的研究大多聚焦于身体规训与性别角色的再现机制,如《申报》等近代报刊广告通过对女性身体与空间位置的重塑,呈现出现代性与女性意识同步觉醒的过程 。这一时期的研究强调广告在现代性语境中对女性“社会个体”身份的积极建构,但仍以视觉“再现”为核心。

随着传播媒介的演进,女性赋权广告成为后女性主义语境下的主流话语形态。这类广告虽表面宣称“女性自我表达”与“自主选择”,但实质往往将性别议题纳入商业消费逻辑,形成“消费即赋权”的意识形态陷阱 。研究进一步指出,用户虽在情感上与广告产生共鸣,但其参与亦包含对性别规训机制的识别与反思 ,女性由“被观看者”向“意义协商者”的身份转向,使广告传播呈现出结构张力与能动协商并存的复杂景观。

在新媒体品牌实践中,以珀莱雅“性别不是边界线”等广告为代表的性别议题营销,借助多模态表达方式,强化了性别认知议题的可视化呈现 ,实现了自身价值观输出与用户情感共鸣的双重目标。尽管“她文化”与“她经济”日益兴起,女性在广告中往往仍陷入角色定型与“可被消费的景观”身份。“她综艺”中展演的女性形象虽然提供了一个话语空间,但在消费逻辑主导下,这些形象往往被转化为商品景观,进而消解其原本应有的主体性表达 。这一现象呼应了女性主义广告批评中对性别刻板印象、角色消解与意识形态神话的持续反思,强调广告中女性话语建构仍需警惕消费异化与符号操控的倾向。

广告中的女性话语建构经历了从身体形象的视觉再现到赋权话语的传播再造,展现出性别表述的多维路径与复杂张力。在不断演进的媒介环境中,女性在广告中所承载的符号意义日益丰富,然而,现有研究大多集中于广告内容的表层表达与意识形态解构,其作为“表述主体”或“被观看客体”的模糊性与多重性,仍是学界亟需关注与深挖的理论焦点。

(二)节日营销中的性别叙事转型:从仪式再生产到意义协商

节日营销作为品牌文化生产与消费者情感互动的重要接口,越来越多地成为性别叙事与身份建构的关键节点。品牌通过节日文本的视觉叙事与称谓重构,参与性别文化的再定义。如“妇女节”从“女王节”“女神节”到“她力量节”,正体现出平台对女性身份的多重想象与消费引导 。

闫彩蝶,苏士梅.从形象重塑到身份认同——1920—1930年《申报》广告的女性意识及其视觉表达[J].新闻爱好者,2024,(03):63-65.

王田,谭添慧.创造新女性:社交媒体女性赋权广告的后女性主义话语与受众的意义生产[J].国际新闻界,2023,45(09):48-70.

曾秀芹,何梦,柳莹.微博评论语境下的女性主义广告效果研究[J].新闻与传播评论,2022,75(03):64-83.

张玉,王雨欣.新媒体时代性别广告的内容呈现与传播策略——以珀莱雅《性别不是边界线》系列广告为例[J].市场论坛,2023,(06):1-6.

方娅南,王毅.女性主义的缺席:我国女性广告形象研究述评[J].声屏世界,2022,(12):73-75+110.

李惊雷,闫艳艳.“她综艺”中女性景观的建构与消费[J].当代电视,2022,(06):39-44.

张文.身份想象与角色认同:妇女节电商营销的文化建构和话语策略研究[J].新媒体研究,2022,8(11):81-83+90.

高艺.重回生产性的共同体:关于媒体妇女节话语策略的梳理——基于人民日报和天猫官方微博的分析[J].新媒体研究,2022,8(23):109-112+120.

节日的文化意义在被商业逻辑嵌入的同时,也被重新编码为情感参与与身份认同的媒介平台。从品牌传播角度看,节日广告往往依赖“产品—情感—节日”三位一体的叙事框架,将个体情绪绑定到品牌价值之上 。而从文化批评视角出发,节日营销则体现出媒介资本对传统仪式文化的再仪式化操作,如“双十一”的演化既满足了新生代群体的社会情绪表达,也暴露出赛博文化空间中消费仪式的非理性结构与符号操控 。

“女神节”等节日的出现则是这种再仪式化的一种典型表现。在“去政治化”与“情感化”叙事的包装下,性别身份被重新标注为可消费的文化标签,品牌通过重新编码传统节日中的性别符号,塑造出符合商业期待的“她力量”话语 。然而,现有研究仍主要停留在品牌侧的视觉策略与话语操作分析,对用户如何主动参与节日性别意义的协商生产仍缺乏深入探讨。“节日—女性—平台”之间的互动结构尚未构建起明确的分析范式,尤其是节日营销中女性用户如何从“被命名者”转向“意义共创者”的过程,亟需补充理论分析空间。

(三)“她共创”的兴起与用户话语实践:品牌传播中的性别参与转向

在社交媒体推动的共创文化浪潮中,用户日益成为品牌传播的重要参与者与文化意义的协商主体。“她共创”作为一种特定的用户参与形式,既承接了“参与式文化”的媒介逻辑,也代表了品牌传播语境下性别表达的一种角色转向。

研究显示,在数字媒介嵌入品牌传播结构后,品牌与用户之间的关系不再是单向传递,而形成了基于“媒介交往”的传播型构 。用户不仅作为传播链条的推动者存在,更成为品牌形象的共同生产者与意义阐释者 。尤其在“她节日”这一高度情感化与性别化的营销场景中,女性用户的评论、转发、模仿乃至二创行为,均参与到品牌话语系统的结构重组中。研究也指出用户对广告内容的参与行为往往基于对品牌感知价值的理解与社交互动的回馈预期 。

在内容机制层面,品牌在社交媒体上所发布的内容特征直接影响用户互动程度。视觉吸引力强、信息密度适中、情感色彩浓烈的内容更易激发用户回应行为 。而在广告参与中,用户既可能对品牌内容进行创造性演绎,也可能陷入“沉默”或“冷参与”的状态,反映了用户认知与行为之间的张力与矛盾 。

从符号层面来看,共创不仅发生在商业语境中,也广泛应用于地方公共品牌的传播实践。如“淄博烧烤”现象便呈现了多元主体协同参与、叙事主动权多向流动的共建逻辑 。自媒体时代的品牌传播已成为品牌与用户在内容与情感层面共同建构意义的过程,品牌形象因此趋向立体化与动态化 。

张慧子.品牌节日广告的内容框架与传播策略探析[J].新闻与写作,2021,(05):87-90.

吕欣.需求神话与赛博空间合力共谋的消费社会陷阱——“双十一光棍节”盛行背后的文化解读[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(12):17-19.

蔡闽.网络节日营销的仪式建构——以2020淘宝双十一为例[J].营销界,2021,(31):12-14.

刘颖汐,宋俣昕.媒介仪式视域下电商对传统节日的“再仪式化”进程——以淘宝“女神节”为例[J].新媒体研究,2021,7(07):54-56.

杨朝辉,吴秀珍,方敏.数字化时代品牌形象的媒介交往与传播型构[J].湖南大学学报(社会科学版),2025,39(02):146-152.

李春梅,舒咏平.新媒体空间品牌传播的客户赋权与价值共创[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023,45(10):144-149.

李瑶.电商品牌营销策略与消费者购买意愿研究——基于消费者参与、消费者感知价值的中介作用[J].商业经济研究,2024,(14):55-58.

周俪,许基南,沈鹏熠.价值共创视角下电商直播中顾客参与行为对顾客忠诚的作用机制[J].企业经济,2023,42(07):56-67.

王毅,曾遨宇,朱锐.社交媒体平台品牌推文影响用户参与形成机制探讨——基于图像数据与文本数据的实证检验[J].中央财经大学学报,2024,(12):118-128.

倪宁,徐智,杨莉明.复杂的用户:社交媒体用户参与广告行为研究[J].国际新闻界,2016,38(10):111-127.

范红,何佳雨.社交媒体视域下的城市品牌共建模式——以淄博烧烤网红事件为例[J].新闻爱好者,2023,(10):38-41.

王静静.基于受众参与的品牌形象传播思考[J].出版广角,2018,(21):78-80.

现有共创研究多强调用户在社交媒体中的内容再生产行为及其商业价值,但对性别视角下的“用户共创”缺乏足够辨识,并未回应“性别如何在共创中被建构、协商与消费”的核心问题。“她共创”作为“她消费”的衍生议题,目前尚未形成清晰理论体系。在节日营销场景中,女性用户在话语构建中的地位,既可能是品牌框架下的“被动响应者”,也可能是话语游戏的“协商者”甚至“抵抗者”。因此,理解“她共创”机制需要将其置于媒介政治、性别意识形态与消费文化交叉场域中加以分析。本文由此切入“节日—品牌—用户”三维结构,关注节日场景中女性用户如何通过多样化的互动行为,实现对性别话语的能动协商与意义生成。

三、数据收集与研究方法

(一)研究样本

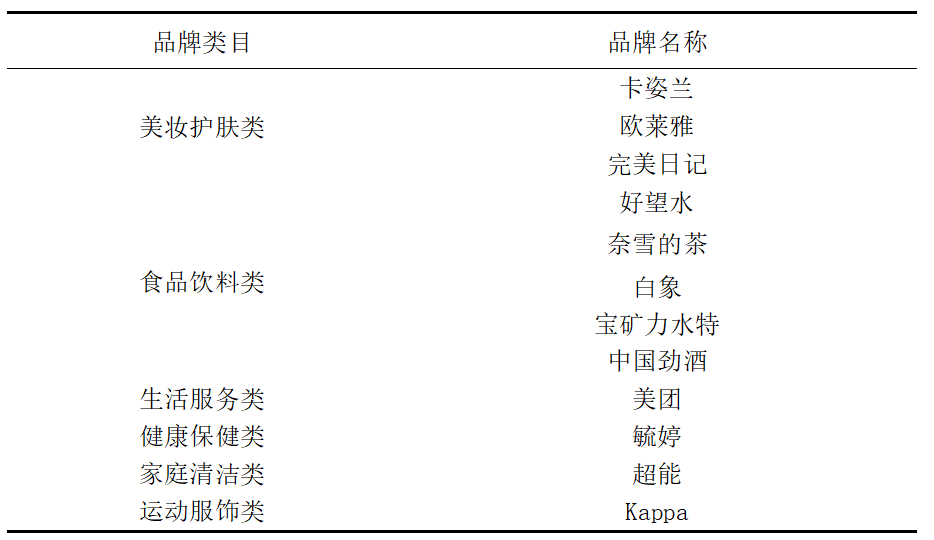

本研究以“妇女节”为时间节点,精心筛选出在该期间上线、具备广泛传播影响力且深度涉及性别议题的品牌广告作为核心研究样本。在筛选过程中,充分考量品牌知名度、内容风格以及用户互动活跃度等多重因素,最终确定了12个典型品牌案例展开深入分析。这些品牌广泛涵盖化妆品、食品饮料、生活服务、健康保健、家庭清洁、运动服饰等多元业态,各业态下的品牌在“妇女节”营销中具有显著差异,能够全面反映不同类型品牌的营销特点。

在样本收集过程中,营销文案来源包括品牌官方网站、社交媒体平台(如微博、微信公众号、小红书、抖音等)发布的“妇女节”主题内容,确保获取品牌对外传播的核心营销信息。而留言文本则来自相应营销文案下消费者自发的评论,这些评论代表了消费者对品牌营销内容的即时反馈与互动,真实反映了消费者在“妇女节”营销语境下的话语实践。通过对这些文本的分析,能够从品牌营销与消费者回应两个层面,深入探究“妇女节”营销中女性话语的建构情况,为研究“她消费”到“她共创”的转型提供丰富且具代表性的数据支撑,完整呈现“她共创”语境下品牌性别话语从编码到解码、再到共创的传播路径与话语逻辑。

表1:品牌案例选取情况

(二)研究方法

本研究借鉴党明辉(2017)和徐敬宏(2022)等学者运用的计算机辅助内容分析(computer-assisted content analysis)。该方法能够避免以往研究中因为主观判断引起的误差,保证研究信度,并且近年来在传播学领域得到了普遍应用 。具体来说,本文在计算机辅助下,综合运用语义网络分析和LDA主题分析两种分析方法,对“三八节”中品牌营销和消费者UGC文本进行系统性研究。

党明辉.公共舆论中负面情绪化表达的框架效应——基于在线新闻跟帖评论的计算机辅助内容分析[J].新闻与传播研究,2017,24(04):41-63+127.

1.语义网络分析

语义网络分析方法是以计算机为辅助的呈现和解释词语关系的文本分析方法,在解读多个异质性传播主体生产的、聚焦于同一主题的文本语料时,呈现出较强适用性 。本研究基于高频词构建语义网络,将高频词作为节点,并通过计算词语共现频次建立节点之间的关联关系,以此揭示“三八节”中品牌营销核心议题的分布及其内在联系。

2.LDA主题模型分析

LDA主题模型作为一种动态文本主题识别的有效模型,通过提取给定文本中的隐含主题实现文本聚类和文本分类 ,能在一定程度上克服传统内容分析法主题划分信效度不足的问题。本文利用LDA模型对“三八节”消费者UGC文本进行主题提取和隐含语义分析,进而揭示文本中潜在的议题指向。

四、数据分析与研究结果

(一)品牌营销文本的语义网络分析结果

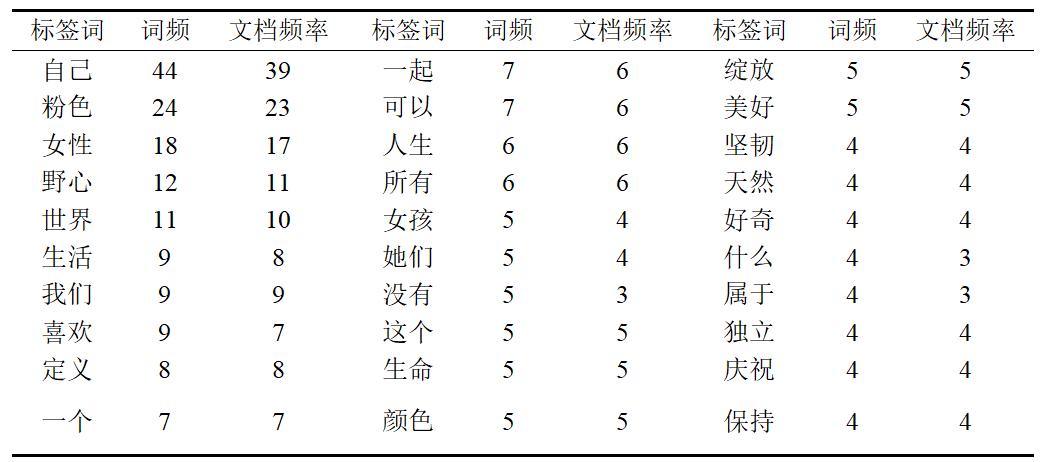

本研究首先利用GooSeeker软件对3253字品牌营销文本进行中文分词和词频统计,初步识别出645个关键词。在剔除英文、数字及单字等低关联词后,本研究重点保留了名词、形容词、动词、代词和副词,最终得到551个有效关键词。基于这些数据,本文首先对前50个高频关键词进行了统计分析(见表1),以揭示品牌营销文本的核心关注点与情感倾向。为便于直观展示分析结果,本文还构建了词云图(见图1),通过关键词的大小直观反映其在文本中出现的频次及重要程度。

表2:选词结果排序前50的高频关键词(部分)

研究对前50个高频关键词进行量化分析(见表1),同步构建词云图(见图1)以实现可视化呈现。词云图中,“自己”(词频44)、“女性”(词频18)等词汇以较大字体凸显,直观展现品牌营销对女性主体性表达的关注;而“粉色”(词频24)、“绽放”(词频5)等词汇的突出显示,则暗示营销策略中对女性柔美特质与成长意象的符号化运用。该分析初步揭示品牌在“妇女节”营销中,通过高频词汇的重复与强化,试图塑造契合消费语境的女性话语体系。

谷羽.语义网络分析方法在传播学中的应用及批判[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(04):155-159.

金苗,自国天然,纪娇娇.意义探索与意图查核——“一带一路”倡议五年来西方主流媒体报道LDA主题模型分析[J].新闻大学,2019,(05):13-29+116-117.

图1:品牌营销文本词云图

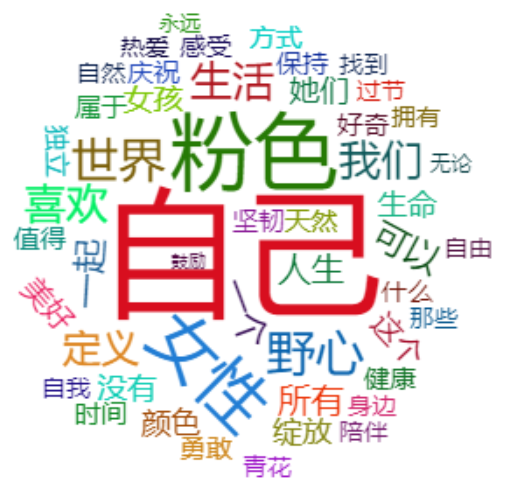

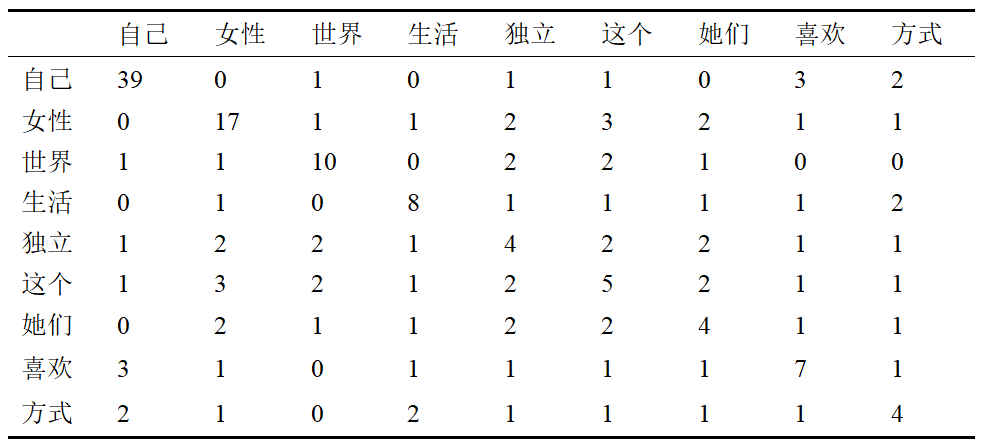

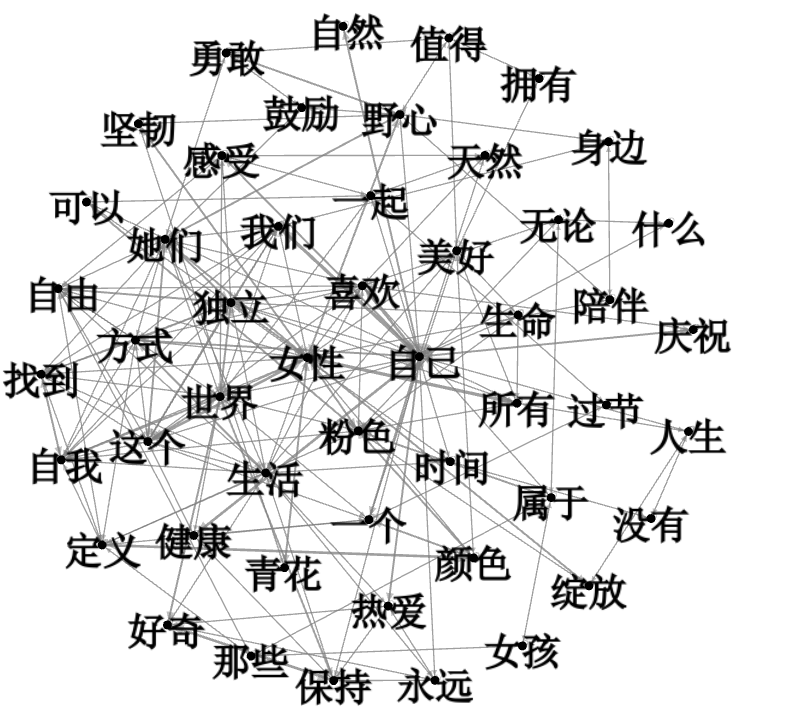

在此基础上,本研究进一步构建了一个50×50的关键词共现矩阵(见表3),该矩阵统计了前50个高频关键词在同一文本中共同出现的频次,从而揭示关键词之间的关联强度与连接模式。利用Gephi-0.10.1软件,本文将共现矩阵可视化为整体语义网络图(见图2),图中各节点的大小(及标签字体大小)与其在网络中的共现次数呈正相关,而边的粗细则反映了关键词之间的关联紧密度。

经计算,该语义网络的平均加权度达8.04,网络密度为0.164。这组数据表明,品牌营销文本中的关键词通过高频共现形成紧密的语义依存关系,且网络内部具备较高的连通性,呈现出结构化、层次化的语义传播体系。

表3:品牌营销文本关键词共现矩阵(部分)

图2:品牌营销文本语义网络图

从图2品牌营销文本语义网络图可见,“自己”与“女性”构成核心节点,二者通过与“独立”“生活”“绽放”等词汇的强连接,形成以女性自我表达为中心的语义簇。其中,“自己”(节点最大)与“独立”(边较粗)的紧密关联,体现品牌强调女性自我意识与自主精神的话语建构策略;而“粉色”与“绽放”的共现,则通过柔和色彩与生命力意象的结合,塑造出兼具柔美与力量的女性形象。这种结构特性表明,品牌试图通过多维度关键词的协同作用,构建立体的女性话语体系,以契合“她消费”向“她共创”转型过程中女性消费者对自我价值实现的诉求。

就语义网络的结构丰富度而言,图2中“世界”“人生”等宏观概念与“好奇”“坚韧”等个体特质词汇的交叉连接,展现出品牌营销话语的多元性。“世界”与“女性”的共现,将女性形象置于更广阔的社会语境中,暗示品牌倡导女性突破传统边界、探索多元可能;而“坚韧”与“生活”的关联,则强调女性在日常生活中展现出的精神品质。这些不同维度词汇的交织,使语义网络从单纯的消费符号传播,升维为包含价值观传递、身份认同构建的复合体系,为品牌与女性消费者的深度共鸣提供了语义基础。

(二)消费者UGC的LDA主题模型结果

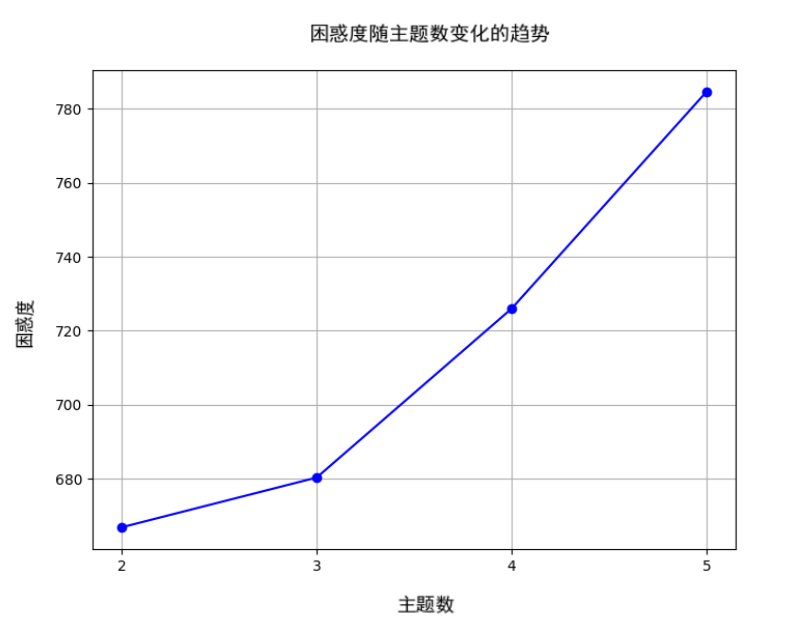

为深度挖掘消费者UGC文本内隐的主题信息,精准揭示其语义结构与话语内涵,本研究运用Python的Scikit-learn工具包中的LatentDirichletAllocation(LDA)算法构建主题模型。在模型超参数设定上,采用默认的α和β值,并将最大迭代次数设为500次。为遴选出最优主题数,本研究以LDA模型的困惑度(perplexity)指标作为评估依据。困惑度值可表征模型对文档集潜在结构的拟合优劣程度,其值越低,说明模型在捕捉文本内在语义结构方面的效能越高。

图3呈现了消费者UGC文本在不同主题数下的困惑度波动情况。结果显示,当主题数取值为2时,困惑度曲线降至最低点,这表明文本中主要潜藏着两个核心主题方向,此二者共同勾勒出消费者UGC的关键话语轮廓。以下是对各主题的具体剖析;

图3:消费者UGC的困惑度计算最佳主题数提取图

图3呈现了消费者UGC文本在不同主题数下的困惑度波动情况。结果显示,当主题数取值为2时,困惑度曲线降至最低点,这表明文本中主要潜藏着两个核心主题方向,此二者共同勾勒出消费者UGC的关键话语轮廓。以下是对各主题的具体剖析;

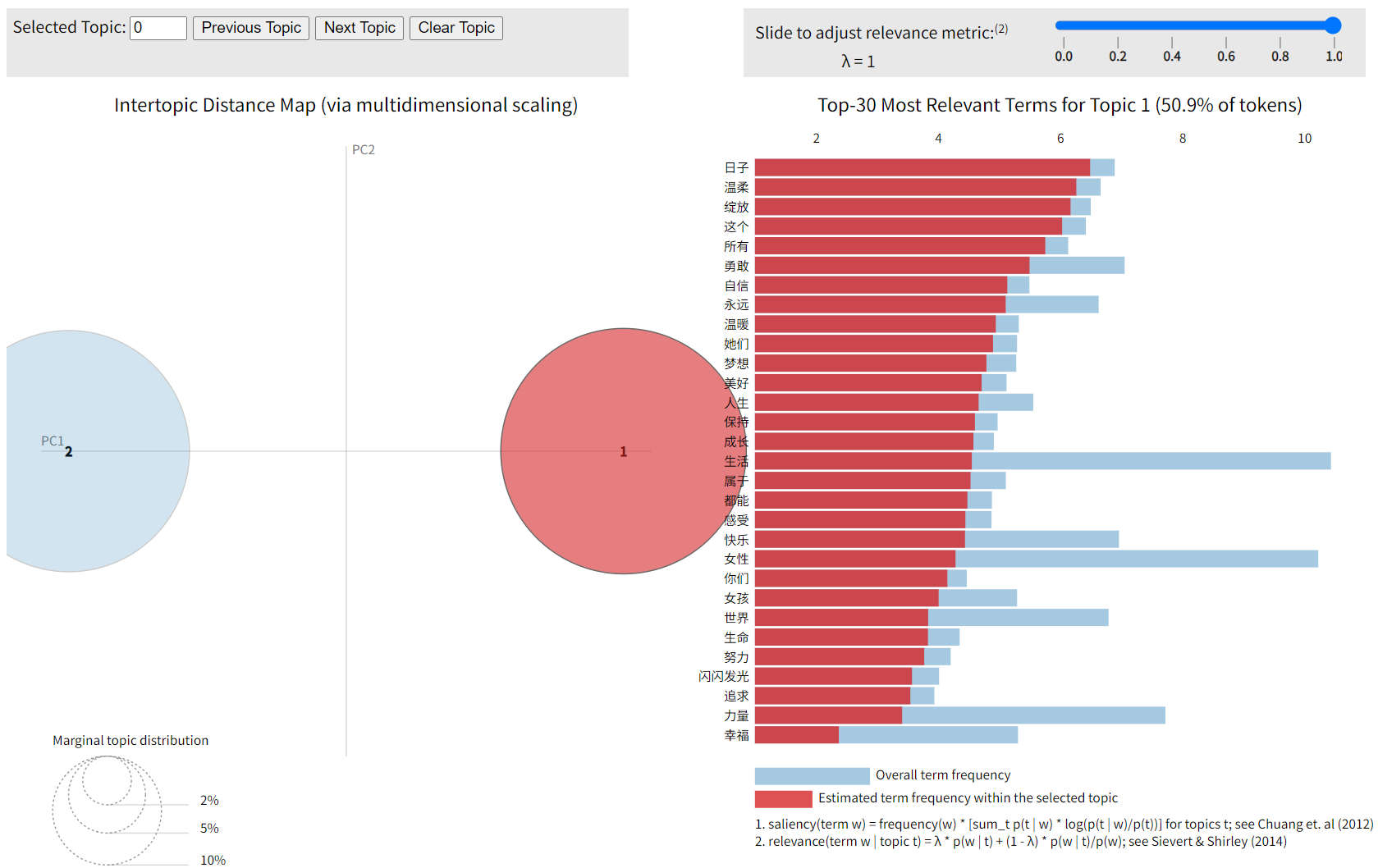

1.主题1:女性的主体性精神建构

主题1在整体LDA主题模型中占据50.9%的比重,其核心词汇集囊括“日子”“温柔”“勇敢”“自信”“成长”“梦想”“人生”等(见图4)。从符号学理论来看,这些词汇作为能指,承载着丰富的社会文化内涵,指向女性多元且动态的精神世界与自我实现进程。

图4:Topic1的LDA主题模型分析结果图

“温柔”“勇敢”“自信”等词汇,突破了传统性别刻板印象对女性的单一化界定,成为女性多元内在人格特质的符号表征。它们共同勾勒出一种更为立体、自主的女性主体形象,强调女性并非被动的社会文化客体,而是拥有独立精神与自主意识的主体。“成长”“梦想”“人生”等词汇,则以时间性维度为线索,描绘出女性在生命历程中不断探索、追求自我价值的动态轨迹。这一轨迹彰显出女性在精神层面的主动性与创造性,即女性基于自身内在特质,通过主动设定目标、追求梦想并经历成长,实现对自我人生意义的赋予与诠释。

在语义网络的构建中,这些核心词汇相互关联、彼此呼应,形成了一条严密的“女性特质—自我追求—生命成长”叙事逻辑链条。这一逻辑链条本质上是女性主体性在精神维度的话语建构,反映了女性在现代社会语境下对自我身份的深度反思与重新认同。它体现了女性精神层面从传统的被定义状态向现代自我定义的转变,具有深刻的社会文化变革意义,折射出女性在当代社会中追求精神独立与自我实现的普遍心理诉求与价值取向。

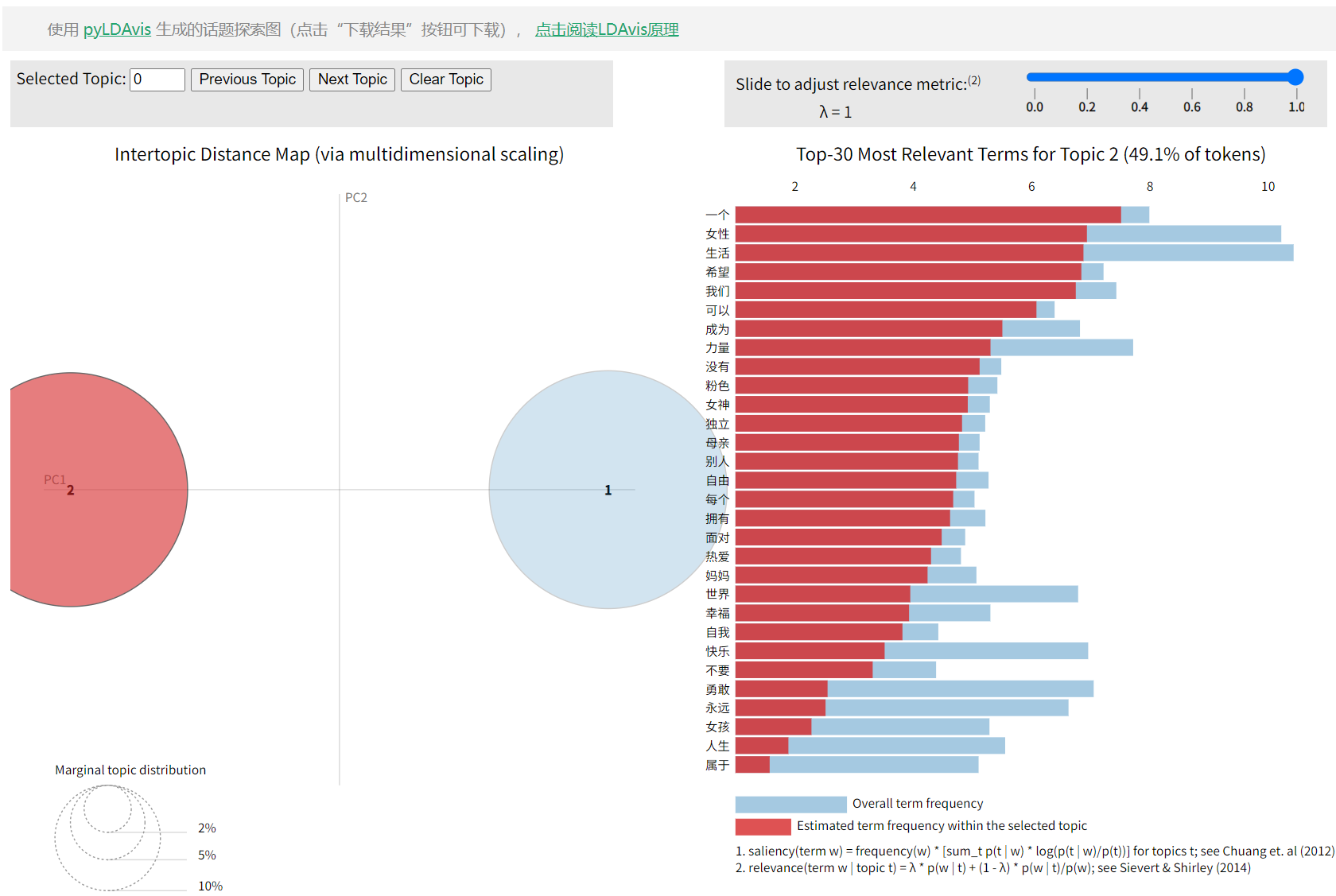

2.主题2:女性的社会角色与权利诉求

主题2在整体模型中占比49.1%,其核心词汇涵盖“女性”“生活”“独立”“自由”“女神”“母亲”“幸福”等(见图5)。从社会学符号互动论的视角出发,这些词汇可视为女性在社会生活场景中角色与诉求的符号化表达,承载着女性在社会权力结构与文化语境中的多重意义。

图5:Topic2的LDA主题模型分析结果图

“女性”“女神”“母亲”等词汇,标识出女性在社会角色体系中的多元定位。其中,“女性”是基于生理性别特征的基本社会角色标识;“女神”则蕴含着社会文化对女性的理想化、神圣化赋予,体现了女性在文化象征层面的特殊地位;“母亲”作为一种基于家庭伦理关系的角色,反映了女性在家庭领域的传统责任与功能。这些角色标识相互交织,展现了女性在社会结构中角色的复杂性与多样性。

“独立”“自由”作为价值符号,直接而鲜明地表达了女性对自主权利和解放的诉求。在社会权力结构长期存在性别不平等的背景下,女性对独立与自由的追求,是其在社会层面争取平等地位的具体体现,反映了女性意识的觉醒与对传统性别秩序的挑战。“生活”“幸福”等词汇,则将女性的社会角色与对美好生活的向往相联结,体现了女性在社会生活实践中对物质与精神双重满足的追求,勾勒出女性基于自身角色定位构建美好生活愿景的心理图景。

这些核心词汇彼此关联,交织形成“女性角色—权利诉求—生活愿景”的语义框架。该框架深刻揭示了女性在社会生活领域的自我意识觉醒,即女性不仅清晰认知到自身在社会中所承担的多种角色,更通过对独立、自由等权利的诉求,试图重塑社会对女性角色的固有认知与期待,并在此基础上构建属于女性的、符合自身价值取向的美好生活愿景。这种语义框架的形成,是女性在社会权力结构中争取话语空间与主体地位的具体实践,反映了社会文化变迁中女性意识的崛起与发展,以及女性在社会转型进程中对自身发展路径与社会地位的重新审视与规划。

综上所述,LDA主题模型通过量化分析与主题提取,揭示出社交媒体平台消费者UGC文本围绕女性议题形成了“女性主体性精神建构-女性社会角色与权利诉求”两大核心话语维度。这一话语体系不仅全面涵盖了女性内在精神层面的自我塑造与成长,也深入涉及到女性在社会结构中的角色实践、权利主张以及对美好生活的向往与构建,全方位呈现了消费者在品牌“妇女节”营销语境下对女性形象、价值与权利的认知、表达与建构过程。

五、研究结论与讨论

本研究通过对品牌“三八节”营销文本与消费者UGC中女性话语的系统解构,验证了“她消费”向“她共创”的转型不仅体现为营销范式的升级,更深层地反映了品牌与消费者在价值层面的双向对话与协同建构。研究表明,品牌与消费者间正在形成一种基于价值认同与话语互动的动态共创生态,该生态不仅拓展了品牌社会价值实现的路径,也为性别平等理念的传播提供了新的实践范式。

(一)双向话语建构:从符号消费到价值共创的范式转型

研究所构建的品牌语义网络显示,“自己”“独立”“绽放”等关键词呈现高频共现关系,这一现象指示品牌正在从传统的符号化女性形象塑造转向构建以女性主体性为核心的价值叙事体系。语义网络中平均加权度为8.04、网络密度为0.164,反映出品牌文本之间的语义联结具有高度组织化与价值导向性。这种结构性的语义部署标志着“三八节”营销正由单一促销活动升维为价值观表达与社会议题参与的复合性传播场域。

与此同时,消费者UGC中凸显的“女性主体性精神建构”与“社会角色权利诉求”两大主题,亦表明消费者不再满足于作为商品接受者的身份,而是通过“自由”“成长”等关键词积极构建自我叙事,与品牌话语发生价值共鸣。这种以女性身份认同与社会角色想象为中心的双向话语建构,打破了传统营销中品牌主导、消费者被动接受的单向传播格局,标志着“她共创”范式在品牌传播实践中已初步成型,其核心在于共识基础上的协同价值生产。更进一步而言,消费者在对性别化故事的分享、过滤、评价和情感卷入中建立认同和归属感,生成媒介化情感团结 。这种情感纽带不仅增强了消费者对品牌的忠诚度,也为品牌与消费者的共创提供了情感基础和动力源泉。在这种社会化媒体赋能的共创情境下,社交场景和消费场景深度融合,由此搭建起完整的共创生态圈,为消费者带来愉悦的、美学的、启发式的非凡体验 ,使双方得以共同创造出更具价值的品牌内容与消费体验。

(二)共创生态的形成:商业逻辑与社会价值的良性互构

品牌与消费者之间的互动并非仅限于传播层面的符号互动,而是在更深层的价值逻辑中实现了商业目标与社会价值的融合。品牌通过将“平等”“权利”等社会议题有机融入品牌叙事与传播策略中,在塑造企业社会责任形象的同时,有效提升了消费者的价值认同感;反之,消费者则通过参与UGC创作,将个体化的女性经验转化为具有公共性的话语内容,推动品牌传播向更具深度与广度的方向延展。以“世界”与“女性”在品牌语义网络中的联结为例,揭示品牌主动回应消费者对于女性社会角色拓展的关注;而消费者对“独立”“自由”等价值符号的强调,则反向塑造品牌在产品与服务中的性别意识表现。这一良性互构的过程表明,“她共创”不仅是传播机制的变革,更体现出品牌与消费者之间在价值逻辑上的高度协同,推动了商业价值实现与性别议题表达之间的良性循环。

冯剑侠.“吞下红药丸”:青年女性的性别意识觉醒与媒介化情感团结[J].国际新闻界,2023,45(09):27-47.

张洪,江运君,鲁耀斌,等.社会化媒体赋能的顾客共创体验价值:多维度结构与多层次影响效应[J].管理世界,2022,38(02):150-168+10-17.

在社会化媒体技术赋权的共创情境下,价值共创主体突破传统边界,形成品牌、消费者、社会组织等多元参与者协同互动的开放网络。这一过程中,价值共创主体可以自由互动, 此时, 品牌、消费者和所有社会与经济参与者共创的是社会价值 。具体来说,各方通过知识共享、资源整合与意义协商,共同创造超越商业利益的社会价值。这种共创模式打破了传统营销中价值由品牌单方面定义的局限,使性别平等等社会价值要素成为商业实践的内生组成部分。当社交场景与消费场景深度融合,品牌不再仅是商品提供者,更转型为社会价值的共创平台;消费者亦从被动接受者转变为价值生产的核心主体。在此过程中,“她共创” 模式不仅重构了营销传播机制,更在深层价值逻辑层面实现了商业目标与社会价值的有机统一,推动形成可持续的价值共创生态系统。

(三)实践启示:构建可持续的女性话语共创体系

1.构建开放与动态的话语协商机制

基于本研究对品牌“三八节”女性话语实践的分析可知,实现“她共创”不仅是传播策略的创新,更是一种社会文化意义上的话语协同。品牌需要建立一种开放、动态且持续更新的话语协商机制,使消费者不再是被动的受众,而成为意义生产的共创主体。具体而言,品牌应通过长期跟踪用户生成内容(UGC)及社会化媒体上的女性议题热点,动态识别并回应其情感诉求和价值期望,从而不断调整自身的话语策略与表达方式。通过算法推荐、情感识别、社群反馈等技术与机制,品牌可实现对女性话语场域的实时感知和敏感响应。这一过程中,品牌所扮演的角色更像是对话的“主持者”与“组织者”,而非主导者,从而使品牌传播更具弹性与情感温度,进而构建长期稳固的情感连接与文化认同,也为企业有效识别和管理品牌符号资源、改善顾客意义消费体验、创建品牌意义提供了参考 。

2.激励用户参与,打造共创平台

品牌应积极搭建高效的用户参与平台,鼓励消费者在内容生产与价值建构中扮演更加主动的角色。通过开展女性故事征集、线上互动讨论等多元形式,品牌可以激发用户的创造力与参与感,使其在品牌传播过程中拥有更多话语权。这种参与不仅限于品牌传播的层面,更应延伸到品牌形象的塑造和价值观的传播上,从而形成一个由用户驱动的共创生态。此外,品牌应通过机制保障用户参与的多样性,确保不同女性群体的声音都能得到充分表达,避免单一化或片面化的代表性问题。更为重要的是,品牌应在共创平台中,让内容、产品和服务共同组成用户需求的解决方案,从而实现内容服务与用户情感、需求的高度耦合,提升其体验价值,达到平台价值最大化 。

3.性别平等理念的全链条贯穿

品牌不应将性别意识视作一次性、事件性的营销包装,而应将其内嵌于企业全链条运作之中,包括产品开发、广告创意、渠道设置、客户服务乃至企业组织文化。唯有如此,品牌话语建构才可能具有持久的文化力量与社会价值。品牌需要避免将性别议题仅仅视为营销工具或标签,而应从理念层面推动其在产品研发、广告创意、服务流程等各个环节的深度融入。这要求品牌真正理解性别平等背后的社会意义,而非仅停留在表面化的表达。通过构建以女性为中心的品牌价值,品牌可以从根本上增强消费者的信任与认同,提升品牌在女性群体中的忠诚度。与此同时,品牌亦需提升其内部性别意识建设水平,通过设置多元包容的招聘标准、推进性别友好型工作制度、建立性别议题敏感度培训机制等方式,实现从外部表达到内部认同的协同一致。只有当性别平等成为企业的内在文化认同和制度实践,“她共创”才不再是品牌表层的策略标签,而是品牌价值体系内生的一部分。

胡海波,卢海涛.企业商业生态系统演化中价值共创研究——数字化赋能视角[J].经济管理,2018,40(08):55-71.

张燚,丁润,刘进平,等.基于在线消费点评的品牌意义共创:话语方式、赋意层次与前置因素[J/OL].南开管理评论,1-17[2025-04-23].

李凤萍.价值共创与协同创新:基于智媒时代价值平台网络的商业模式创新研究[J].新闻大学,2020,(03):107-116+121.

六、结语

话语叙事是网络社会信息加工、承载表达、建立沟通的重要手段,也是女性全面参与和赋能的基本路径 。从“她消费”到“她共创”,品牌在“三八节”营销中的性别话语实践,已不再是单一由品牌主导的叙事输出,而是转向“品牌—平台—用户”三元协商的共构机制。这一过程中,女性身份不再是被动的视觉符号或情感投射对象,而是逐渐成为意义建构的参与者与协商者。此外,品牌性别话语的构建不只是传播策略的议题,更关涉社会性别认知的更新与公共文化的协商。

本研究围绕品牌“妇女节”营销语境下的女性话语建构,运用语义网络分析与LDA主题模型,对品牌文本与消费者UGC双重语料进行了系统性梳理与实证探讨。研究发现,在节日营销场域中,品牌话语正由强调“她消费”的符号化符码,向基于价值认同与情感共振的“她共创”范式转型;女性消费者也从被动接受的“被观看者”逐渐成长为主动介入的“话语协商者”和“意义共创者”。这种双向互动不仅重塑了品牌传播机制,也促成了品牌与消费者基于共识的价值共创生态。

本研究在样本选择与方法应用上仍存在若干局限:首先,研究集中于“妇女节”营销文本与UGC,未能涵盖其他节日或跨平台的长期追踪;其次,LDA模型在主题细化与情感维度分离上尚有提升空间;最后,本研究对不同受众群体的细分分析仍相对不足。未来研究可在更广泛的节日和地区场景中进行跨文化比较,结合深度访谈、实验设计等方法,进一步探讨品牌共创中性别议题的跨场域适用性与深层话语效应,以期为性别平等与社会价值共创提供更全面的学理与实践思考。

陈吉.身体、关系与场景叙事:短视频的女性参与和赋能策略[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022,44(02):114-121.

参考文献:

[1] 黎明,王思婷.以“点”连接:品牌的行动者网络搭建与价值扩容——基于场景内生逻辑[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023,45(05):149-158.

[2] 王田,谭添慧.创造新女性:社交媒体女性赋权广告的后女性主义话语与受众的意义生产[J].国际新闻界,2023,45(09):48-70.

[3] 闫彩蝶,苏士梅.从形象重塑到身份认同——1920—1930年《申报》广告的女性意识及其视觉表达[J].新闻爱好者,2024,(03):63-65.

[4] 王田,谭添慧.创造新女性:社交媒体女性赋权广告的后女性主义话语与受众的意义生产[J].国际新闻界,2023,45(09):48-70.

[5] 曾秀芹,何梦,柳莹.微博评论语境下的女性主义广告效果研究[J].新闻与传播评论,2022,75(03):64-83.

[6] 张玉,王雨欣.新媒体时代性别广告的内容呈现与传播策略——以珀莱雅《性别不是边界线》系列广告为例[J].市场论坛,2023,(06):1-6.

[7] 方娅南,王毅.女性主义的缺席:我国女性广告形象研究述评[J].声屏世界,2022,(12):73-75+110.

[8] 李惊雷,闫艳艳.“她综艺”中女性景观的建构与消费[J].当代电视,2022,(06):39-44.

[9] 张文.身份想象与角色认同:妇女节电商营销的文化建构和话语策略研究[J].新媒体研究,2022,8(11):81-83+90.

[10] 高艺.重回生产性的共同体:关于媒体妇女节话语策略的梳理——基于人民日报和天猫官方微博的分析[J].新媒体研究,2022,8(23):109-112+120.

[11] 张慧子.品牌节日广告的内容框架与传播策略探析[J].新闻与写作,2021,(05):87-90.

[12] 吕欣.需求神话与赛博空间合力共谋的消费社会陷阱——“双十一光棍节”盛行背后的文化解读[J].现代传播(中国传媒大学学报),2014,36(12):17-19.

[13] 蔡闽.网络节日营销的仪式建构——以2020淘宝双十一为例[J].营销界,2021,(31):12-14.

[14] 刘颖汐,宋俣昕.媒介仪式视域下电商对传统节日的“再仪式化”进程——以淘宝“女神节”为例[J].新媒体研究,2021,7(07):54-56.

[15] 杨朝辉,吴秀珍,方敏.数字化时代品牌形象的媒介交往与传播型构[J].湖南大学学报(社会科学版),2025,39(02):146-152.

[16] 李春梅,舒咏平.新媒体空间品牌传播的客户赋权与价值共创[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023,45(10):144-149.

[17] 李瑶.电商品牌营销策略与消费者购买意愿研究——基于消费者参与、消费者感知价值的中介作用[J].商业经济研究,2024,(14):55-58.

[18] 周俪,许基南,沈鹏熠.价值共创视角下电商直播中顾客参与行为对顾客忠诚的作用机制[J].企业经济,2023,42(07):56-67.

[19] 王毅,曾遨宇,朱锐.社交媒体平台品牌推文影响用户参与形成机制探讨——基于图像数据与文本数据的实证检验[J].中央财经大学学报,2024,(12):118-128.

[20] 倪宁,徐智,杨莉明.复杂的用户:社交媒体用户参与广告行为研究[J].国际新闻界,2016,38(10):111-127.

[21] 范红,何佳雨.社交媒体视域下的城市品牌共建模式——以淄博烧烤网红事件为例[J].新闻爱好者,2023,(10):38-41.

[22] 王静静.基于受众参与的品牌形象传播思考[J].出版广角,2018,(21):78-80.

[23] 党明辉.公共舆论中负面情绪化表达的框架效应——基于在线新闻跟帖评论的计算机辅助内容分析[J].新闻与传播研究,2017,24(04):41-63+127.

[24] 谷羽.语义网络分析方法在传播学中的应用及批判[J].现代传播(中国传媒大学学报),2019,41(04):155-159.

[25] 金苗,自国天然,纪娇娇.意义探索与意图查核——“一带一路”倡议五年来西方主流媒体报道LDA主题模型分析[J].新闻大学,2019,(05):13-29+116-117.

[26] 冯剑侠.“吞下红药丸”:青年女性的性别意识觉醒与媒介化情感团结[J].国际新闻界,2023,45(09):27-47.

[27] 张洪,江运君,鲁耀斌,等.社会化媒体赋能的顾客共创体验价值:多维度结构与多层次影响效应[J].管理世界,2022,38(02):150-168+10-17.

[28] 胡海波,卢海涛.企业商业生态系统演化中价值共创研究——数字化赋能视角[J].经济管理,2018,40(08):55-71.

[29] 张燚,丁润,刘进平,等.基于在线消费点评的品牌意义共创:话语方式、赋意层次与前置因素[J/OL].南开管理评论,1-17[2025-04-23].

[30] 李凤萍.价值共创与协同创新:基于智媒时代价值平台网络的商业模式创新研究[J].新闻大学,2020,(03):107-116+121.

[31] 陈吉.身体、关系与场景叙事:短视频的女性参与和赋能策略[J].现代传播(中国传媒大学学报),2022,44(02):114-121.