流量狂欢下的品牌迷思:营销如何平衡短期效果与长期价值

现如今,消费者的钱包越捂越紧,商家一方面急于求“存”,另一方面为了满足扩张欲望与野心,将短期效果的提升作为重要指标,通过不断“内卷”,迅速提升销售量、关注度以及市场占有率,来实现销量飙升和声量爆发。但这种即时满足的背后,往往伴随着系统性风险——品牌的长期价值正在被悄无声息地蚕食。

一、短期效果的三个不等式

在消费市场增长乏力的背景下,品牌普遍面临发展困境,许多商家将KPI押注在短期效果上,不少品牌通过频繁促销、疯狂炒作以及碎片传播追求短期效果提升,但是这些动作在品牌价值的长期建设中势必带来风险。

(一)销售≠营销

销售转化层面,无论是商超时代的折扣放价还是电商时代的“买它”,对短期效果的追求通常依赖促销来吸引购买。然而,频繁折扣会让消费者把“低价”作为产品的核心价值,从而压低正常价格下的购买可能性,这也就说明了短期的销量增加不能带来长期的营销效果。

正如Olander(1970)的一项研究表明,消费者容易遗忘很久之前的价格信息,容易参考最近几次的购买价格来评估当前的售价,Uhl(1970)的研究则补充说明,如果以往价格差异较大,会把最近一次支付的价格作为参考价格。

这也就意味着,一旦品牌开始失稳性地促销,在消费端,用户可能不再愿意购买正价商品,难以形成稳定的复购群体,并让消费者形成“低价=品牌价值”的认知,最终侵蚀长期利润,损害高端品牌形象;与此同时,在投放端,这种短期的销量增长容易形成对平台、大博主等流量拥有者的依赖,进而削弱品牌的议价能力,尤其是在电商全方位消灭信息差的时代,这样的促销策略还有可能导致品牌与经销商之间的关系恶化,形成线下渠道的崩溃风险。

(二)炒作猛≠获认可

品牌塑造层面,为在短期内能够看见成效,营销主导者多使用特殊的“品牌设定”乃至刺激眼球的攻击性策略,快速在用户心中留下印象。但这类爆发式炒作并不能促成用户对品牌的真正认可,甚至可能为品牌价值“埋雷”。

如“雪糕界的爱马仕”钟薛高曾依赖差异化高价路线和“瓦片造型”的国潮东风迅速走红,但其忽视产品价值沉淀,品牌缺乏强产品逻辑和内容延展力,这种快速炒作出来的“高价=高端”形象最终也只会变成一次性的话题红利。因此,当“不融化雪糕”等负面事件爆发,消费者便能轻易地对其“高端”定位提出质疑。后续推出低价产品“钟薛不高”,进一步模糊品牌定位,导致核心用户流失,品牌形象崩塌。

(三)碎片传播≠价值认同

宣传推广层面,短期效果的实现多采用大范围、全平台的铺量思路,投放大量博主进行推广。但是,不同博主的个人风格、宣传方式以及主要受众各不相同,不同平台的数据逻辑、推荐机制、用户行为也存在差异,因此,即使在同一时间展开宣传,过于分散、铺开的去中心化的投放方式必然带来品牌形象的模糊,导致统一的品牌调性难以形成。

深层来看,短期营销能快速普及产品,带来单次转化,但是消费者仅了解表面信息,对品牌文化、更深层的品牌价值缺乏深度感知。简而言之,短期营销通常只达到了内容的覆盖量,即让品牌“被看到”,但是不能让品牌“被理解”。分散性的内容不断挤压品牌的主体叙事空间,因此品牌需要稳住内核,关注自身特性,结合创意表达实现“被理解”的可能。

二、品牌价值的解构

品牌要长久,就要明白营销不是短跑,而是马拉松。营销不是一味追爆款、拼短期转化,而是持续在消费者心里种下认知、情感和信任的种子。企业应该不断将短期的营销触点转化为可累积的品牌资产,让消费者能够主动想起、愿意分享、乐意买单和长期选择,最后收获是品牌资产和销量的持续增长。

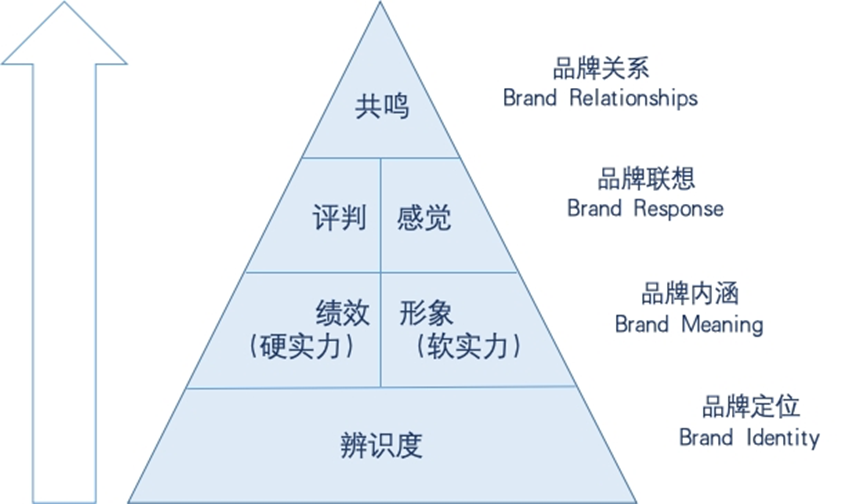

凯文·莱恩·凯勒CBBE模型(Customer-Based Brand Equity,基于消费者的品牌资产模型)认为,品牌价值不能一蹴而就,需经历四个阶段来长期递进构建:品牌定位、品牌内涵、品牌联想、品牌关系。品牌在消费者心智中渗透得越深,资产壁垒越厚。换句话说,品牌价值=辨识度×实力×评判感觉×共鸣。

图1 凯文·莱恩·凯勒基于消费者的品牌资产模型(CBBE),有微调

阶段一:品牌定位

从“被看到”到“被主动想起”

曝光只是开端,能在消费者心中留下独特印记,才算真正建立了品牌辨识度。这一阶段的核心任务就是要确保消费者在不同场景下能识别并优先回忆品牌,建立品牌认知的深度和广度,在消费者记忆中占据“第一提及”地位。

当前,许多经典品牌选择重新启用用户记忆中的标识符号,正是致力于挖掘那些被遗忘的品牌辨识度。如2024年,美宝莲重新启用20世纪90年代的经典广告歌“Maybe it’s Maybelline”,试图在激烈的市场竞争中让消费者回忆起独有的声音标识,其全球品牌总裁Trisha Ayyagari称,这句歌词精准传递了美宝莲自信、真实、赋权的品牌核心,能够“让品牌回忆率高达84%”,有效唤起消费者对美宝莲时尚、活力与引领美妆潮流形象的认知与联想。

阶段二:品牌内涵

“硬实力”打底,“软实力”升华

品牌形象与内涵的传达,既要靠硬核性能,也要靠情感认同。品牌在这一阶段的主要目标就是在功能性利益(即“硬实力”)的基础上,利用情感性利益(即涉及品牌形象的“软实力”),明确品牌调性。

将产品与特定的文化内容连结是塑造品牌内涵的有效手段。如蒙牛酸酸乳依托《歌手2025》在二十年后再度开启音乐营销,依旧秉承了品牌“想唱就唱”的初心,“让老经典焕发新青春”以更高浓度渗透至新一代消费者心智,分享和刻画每一代人的酸甜青春故事;郎酒则通过与总台顶流文化IP的深度绑定,让品牌与传统文化同频共振,以《经典咏流传·正青春》一季为例,节目热搜405个,话题阅读量超98.8亿,让青花郎的经典品质传遍大江南北,2025年,郎酒品牌价值达1620.65亿元。

图2 《经典咏流传·正青春》

阶段三:品牌联想

让消费者对产品和服务的满意上升到对品牌的认同

品牌想让消费者在理性和感性层面同时接受,就要在客观判断维度与主观情感维度都赢得正面评价。优秀的品牌会同时激发理性评判与感性共鸣——一个让人信服,一个让人心动。

具体操作上,可以从质量层面与公益层面共同引导消费者对品牌形成正向反应。如农夫山泉作为“水源地叙事”的第一讲述者,成立29年,已发掘15大水源地,持续拍摄水源勘探纪录片,展示水质检测数据,建立“天然健康”信任。从“农夫山泉有点甜”升级为“大自然的搬运工”环保守护者形象,让消费者的信任和好感同步加码;2025年,农夫山泉借力总台高考特别直播节目《拾阶而上 追光而行丨关注2025全国高考首日》延续十四年爱心护航,全网总观看量达1280.8万,直播登顶B站、抖音热搜榜,助力品牌实现公益形象提升,加深了消费者对品牌的正面印象。

阶段四:品牌关系

从“一次购买”到“长期陪伴”

品牌关系的最高境界,是让消费者把你当成“自己人”,甚至一起创造品牌未来。品牌在最终阶段需要构建消费者与品牌的忠诚关系,表现为行为忠诚、态度依附、社群归属与主动介入。

无论是“国货认同”“圈层专属”还是“家族会员”,其最终目的都是为了让消费者愿意与品牌构建超过一次性消费的深层关系。如山姆会员店采用严格的年费会员制,不仅筛选出高消费潜力的客群,也通过有筛选度的“付费会籍”从心理上稳固会员忠诚度和客群消费频率,以保障收入来源的基本盘。从权益上看,山姆通过持续优化供应链和选品,让会员不断接触“新奇特”专属爆品,享受切实优惠和贴心服务,不断满足消费者的个性化需求,这种差异化体验成为其客户关系稳固的重要来源,也成为其持续增长的支点。

三、从“流量捕手”到“品牌建筑师”

流量至上时代,“爆款”成了品牌竞逐的捷径,但数据红利转瞬即逝,留不下沉淀的资产。真正能穿越周期的,是以长期价值为导向的战略——让每一次曝光、每一次互动都为品牌积累复利,从追逐流量的“捕手”进化为构筑文化符号的“建筑师”。

(一)资源分配的重组:扎根后才能枝繁叶茂

品牌固然不能忽略短期效果,但只有将“长期”的“根”扎稳了,才能健康生长。市场营销专家莱斯·比奈和彼得·菲尔德在《The Long and the Short of It》一书中,将长期价值与短期效果的策略平衡点定为60:40,并强调“对品牌建设的持续投资创造了更好的长期业务价值,但这笔资金不一定要以短期业务收益为代价”。

如元气森林长期以来以“0糖0脂0卡”饮料的健康高质形象潜移默化地渗透消费者心智,并通过爆点事件快速向外铺开,今年“6·18”期间,品牌代言人肖战在央视新闻的镜头下探访“花园工厂”,在45分钟内将品牌长期积淀的产品工艺与技术创新传递给2525万直播观看用户,彰显了从“卖产品”到“建品牌”的战略转型智慧。

(二)心理词典的进入:通情感,讲文化

高频的情感连接能够构建稳固的文化认同,最终创造复利式的品牌回报。它建立在真诚、信任和时代精神之上,让品牌和消费者之间形成精神认同和身份表达。这样的关系不仅让消费者愿意留下来,还能自发为品牌传播口碑,实现复利式回报。

如五粮液连续三年成为总台春晚“和美好礼”独家互动合作伙伴,通过频繁的情感连接把品牌与“和美”中华文化紧密绑定,独家冠名的《美美与共·和美之歌》节目更是吸引1.34亿电视观众收看,微博相关话题阅读量突破9亿,品牌2025年一季度实现营业总收入369.4亿元,同比增长6.05%,成功在长期价值的塑造中实现经营的持续增长。

图5 《美美与共·和美之歌》

(三)评价体系的重构:引导品牌升级

当前,行业亟需构建以价值为导向的核心品牌评价体系,以科学引导品牌升级与可持续发展。当前流行的评价体系过度聚焦曝光量、转化率等短期效果指标,而忽视品牌长期价值的关键衡量维度——例如净推荐值(NPS)、用户生命周期价值(CLV)等核心指标。这种失衡导致品牌建设陷入流量依赖或价格竞争的误区。

因此,需重构覆盖“服务能力、创新指数、情感溢价”等维度的综合评价框架,将品牌价值从“知名度竞争”转向“信任度积累”和“价值创新”,通过量化指标牵引企业从战术营销向战略品牌管理跃迁。唯有如此,才能真正推动品牌建设回归长期主义,在激烈的市场竞争中构建差异化优势,实现可持续增长。未来,品牌价值的衡量不应仅停留在短期效果层面,而应深入用户心智与市场认可,以科学体系护航品牌的高质量发展。